法盛金融投资

致力于分享金融与不良资产、投融资并购、公司纠纷、资管基金、资本市场、房地产与建设工程、税务筹划及疑难案例等干货。

作者:唐云尉、孟静霞

来源:国浩律师事务所

引言:对赌协议的有效性自《最高人民法院关于印发〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉的通知》【法(2019)254号】(以下简称《九民纪要》)出台后基本统一了实践中的裁判争议,但是并未就对赌方为国有企业的情况下是否有特殊规定给出明确指导意见。对赌条款的约定作为目前投资行为中常见的交易安排,国有企业参与该类交易时,作为对赌的权利人及对赌的义务人所面临的关注点及风险点有所不同,本文旨在结合国资监管流程的规定,以及司法实践的案例,对国有企业在两种交易角色及地位项下参与对赌的合规性问题进行研究,并从国有企业合规管理的角度给出相应建议。

目 录

一、国有企业作为对赌的权利人

(一) 对赌行为未经审批程序的效力问题

(二) 对赌回购价格的确定问题

(三) 股权对赌回购与挂牌进场交易的冲突

二、国有企业作为对赌的义务人

(一) 未经审批国有企业承担对赌回购义务的效力

(二) 股权回购价格与评估的冲突

对赌协议是投资方与融资方及其股东在达成协议时,双方为解决目标公司未来发展的不确定性、信息不对称以及代理成本而设计的一种估值调整的权利,包含了股权回购、金钱补偿等形式,如果约定的条件成就,投资方可以行使对投资估值调整的权利,以保障投资利益的实现、降低投资风险。在实务中,对赌条款的约定已然变成绝大多数投资行为中常见的交易安排,属于投资人保护自身投资权益实现的保底条款。《九民纪要》明确了对赌协议的一般效力规则,即无论是投资方与目标公司股东的对赌,还是投资方与目标公司的对赌,对赌协议在不存在法定无效事由的情况下,对赌协议有效,但要求目标公司履行对赌义务时,应当审查是否符合公司法关于“股东不得抽逃出资”及股份回购的强制性规定,进而判断法院是否能支持其诉讼请求。

《九民纪要》的出台,虽然解决了实务中争议较大的投资方与目标公司对赌协议的效力认定问题,但并未就对赌方为国有企业的情况下是否有特殊规定给出明确指导意见。对于对赌方式为金钱补偿的,只要在签署对赌协议前按照国有企业的决策流程履行了相应的报批义务,对赌协议通常可以履行,对此实践中的争议及分歧较小,此时国有企业作为对赌义务人而言,需重点关注履行对赌是否会造成国有资产流失的风险。对于对赌方式为股权回购的,无论是国有企业作为对赌权利人还是对赌的义务人,无论是要求相对方行使股权回购还是要求被投资人履行回购义务,基于国有企业监管的特殊性,都会导致该对赌条款的实现及履行存在着诸多的不确定性及障碍。本文旨在对于以股权回购实现对赌的协议中,国有企业参与对赌的合规性问题作出分析。

一

国有企业作为对赌的权利人

国有企业在对外投资中,为确保其投资的安全边际及国有资产的保值增值,通常会将要求标的公司的股东或第三方在特定情形下履行回购义务,特定情形一般为投资收益未达预期、投资经营出现亏损或标的企业出现重大风险导致股东权益受损等。此时,国有企业作为对赌的权利人,其要求相对方履行回购义务实质属于国有企业产权转让行为,需要符合国有资产交易行为的监督管理,因此,参与对赌的关注要点及风险点如下:

(一) 对赌行为未经审批程序的效力问题

根据《企业国有资产监督管理暂行条例(2019修订)》(以下简称《暂行条例》)第二十三条[注1]以及《企业国有资产交易监督管理办法)》(以下简称“32号令”)[注2]之规定,国有企业作为转让方,需要将产权转让行为报国有资产监管机构依法批准,其中,若因产权转让导致国家不再拥有目标公司控股权的,须由国资监管机构报本级人民政府批准。在此类的对赌情形中,涉及的报批程序有二,一是在签订对赌协议时进行报批,二是在基于对赌协议履行进行转让产权时的报批。

1. 签订对赌协议时的报批

一般而言,签订对赌协议不会作为单独的报批内容,一般会在国有企业在对目标公司进行投资时,作为国有企业对外投资方案中实现国有企业退出机制内容的组成部分一并报批。此时,若投资方案中未包含股权回购的退出路径,但实际又签署了对赌回购协议,该种情形下对赌协议的效力如何?本文认为,此时对赌协议为国有企业创设了一种将来退出的权利保障机制,只要该协议中未实质锁定对赌义务人为股权受让方、未排除不特定主体同等条件下参与国有产权竞买的权利、未明确直接协议转让等内容的,此时对赌协议并不会实质损害国有企业的权益,亦不会被认定为利益输送或导致国有资产流失,此时的对赌协议不存在效力方面的问题。

2. 对赌协议履行时的报批

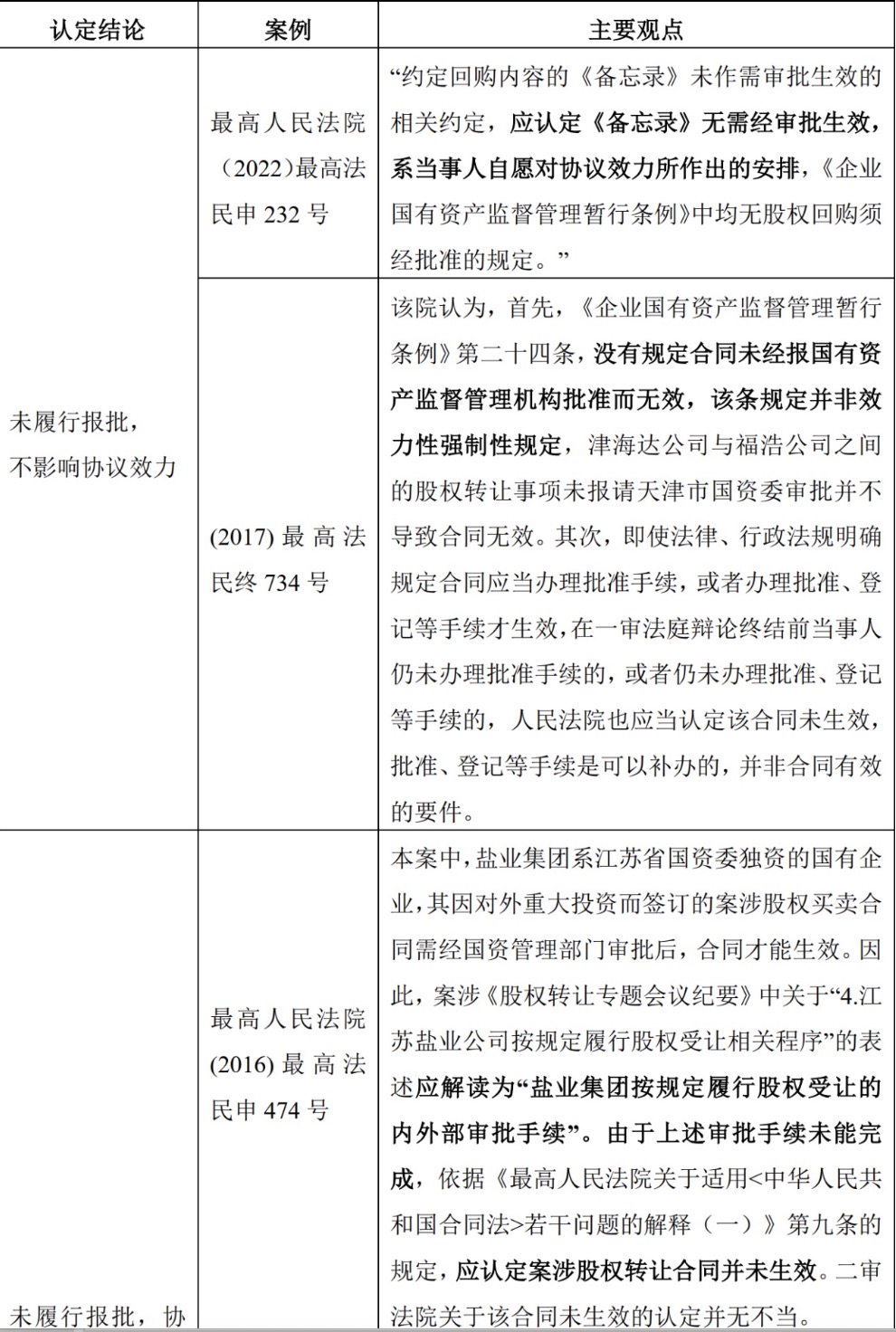

当触发回购义务后,实质上将发生国有产权交易的变动行为,此时,需要严格按照《暂行条例》第二十三条及32号令第七条之规定履行报批义务。但关于未履行报批手续的对赌回购行为的效力问题,在司法实践中存在较大争议。部分观点认为《暂行条例》第二十三条及32号令第七条属于管理性强制规定,违反其不会导致合同无效;但部分观点如(2016)最高法民申474号、(2016)最高法民终802号、(2019)最高法民再23号认为,此时该等条款中所涉及的审批手续,属于《民法典》第五百零二条[注3]所规定的应当办理批准手续的合同,未办理批准等手续会影响合同的生效。鉴于合同效力的不确定性,从国有企业合规管理角度触发,除非在签订对赌回购协议时已经履行过报批手续,否则基于回购义务导致国有产权变动时,建议严格按照监管要求履行报批手续,确保产权交易行为依法合规。

(二) 对赌回购价格的确定问题

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资第12号令)第六条[注4]、二十二条[注5],在国有产权转让时,应当对相关资产进行评估并进行评估结果的核准(经各级人民政府批准的转让)或备案(由国资委或国家出资企业或各级子企业批准的转让),以核准或备案的评估结果作为交易价格参考依据,若交易价格低于评估价格90%时,应当暂停交易并重新报经济行为批准机构同意后实施。因此,国有企业投资人基于对赌协议转让股权时,应当对转让股权进行评估。

基于此,回购对赌协议中一般不宜对回购价格事先作出约定,但可以对回购价格的确定方式作出安排,实践中,不少回购协议会约定在满足回购条件时,股权回购价格按照如下价格孰高值确定交易底价:(1)第三方评估机构出具目标公司股东权益价值经备案的评估结果;(2)设定以每年一定的投资收益所计算的回购价格=投资本金+投资本金*保底投资收益率*持有时间。此时,在目标公司经营亏损出现股权权益价值为0或负数的情形时,以保底投资收益计算回购底价,可保障国有股东退出时的权益最大化。

(三) 股权对赌回购与挂牌进场交易的冲突

1. 对赌回购时需履行挂牌进场交易程序

《企业国有资产法》第五十四条[注6]、《暂行条例》第三十条[注7]、32号令第二条[注8]规定,国有企业股权转让,以进场公开挂牌转让为原则,以采用非公开协议转让方式为例外。通过产权交易所规范的交易程序和服务规则,最大程度的确保国有资产转让程序的公开、公平、公正,保护不特定主体同等条件下参与国有企业股权竞买的权利,维护社会公共利益,在竞价交易规则中最大化的体现国有资产价值,避免国有资产流失风险及利益输送行为。

因此,国有企业投资人在触发回购义务条款时,除符合32号令第三十一条非公开协议转让的特定情形除外,不能直接通过《回购协议》的约定将国有股权直接转让给回购义务人,仍然需要履行进场交易程序。本文建议,此种情况下,为避免回购条款被认定为无效,可在对赌条款中约定“在发生特定情况时,国有企业投资人有权按照32号令的规定通过产权交易场所进行公开挂牌转让其持有的目标公司全部或者部分股权,挂牌价不得低于第三方评估机构出具的经备案的评估结果(或不低于保底收益率计算的回购基价孰高值确认)。回购义务人不得放弃前述股权的优先购买权,且须按照产权交易场所的要求进行报名并参与相关竞价。”通过该种方式锁定回购义务人参与竞价的义务,确保回购义务人保底摘牌,同时设置未履行报名竞价义务的违约损害赔偿条款,赔偿范围可依据挂牌底价确认。

2. 未履行进场挂牌交易程序时转让行为的效力

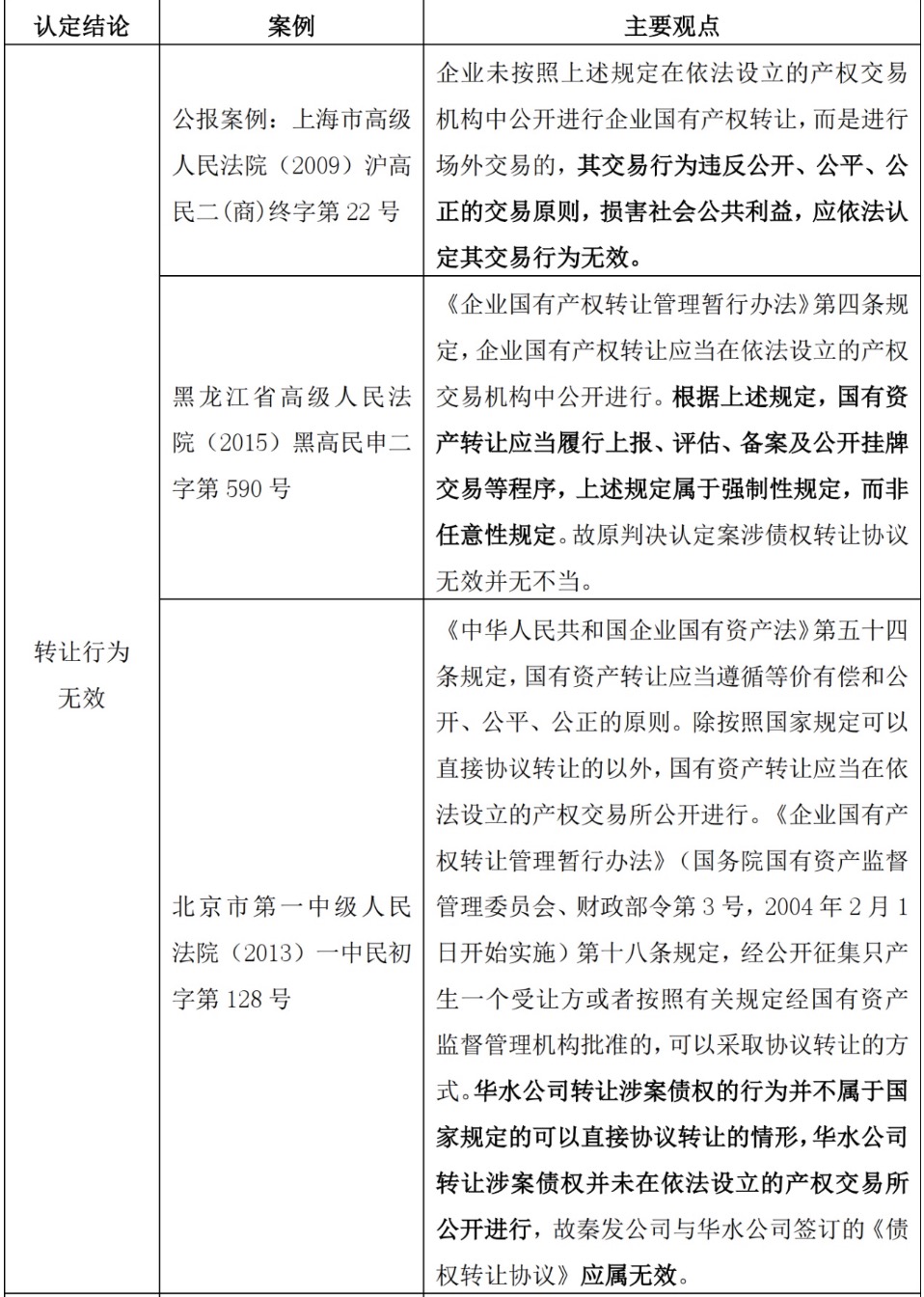

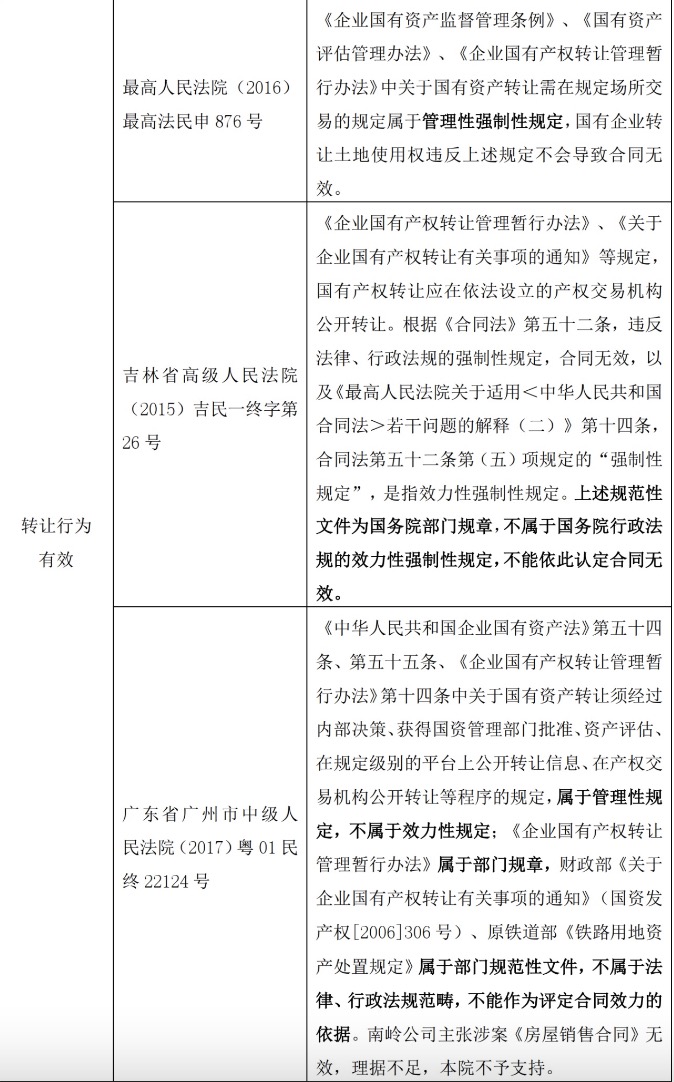

如前所述,国有股权挂牌进场交易属于国有产权交易所必须履行的程序,但是,对于未履行进场挂牌交易程序时转让行为的效力如何认定?本文通过案例检索,发现司法实践中差异较大。根据《民法典》第一百五十三条[注9]的规定,未进场交易的企业国有资产交易行为的效力,取决于要求进场交易相关规定的性质。企业国有资产交易监督管理的主要规定为《企业国有资产法》《暂行条例》、32号令。司法实践中,对于上述文件内关于进场交易的相关强制性规定属于效力性强制性规定,还是管理性强制性规定,各个法院裁判观点并不统一。

本文认为,对于国有企业基于要求对赌义务人履行回购义务时而进行的产权转让行为,在违反企业国有资产交易的相关规定未进场交易情形下的合同效力问题,司法判例中确实存在较大的争议。目前在倡导合同交易自由的大环境下,更多法院倾向于认为进场交易的相关法律规定为管理性强制性规定而非效力性强制性规定,不会导致合同无效;且从立法及监管的本意上来看,要求进场交易并非在禁止交易本身,其主要目的是为了避免国有资产流失,只要不产生底线性风险,现有裁判中认定合同效力有效的可能性较大。虽如此,作为国有企业一方而言,无论转让合同是否有效,只要未按规定进场交易,相关责任人员很可能因此受到党纪政纪处分,甚至承担刑事责任,在目前国有企业经营投资追责力度日趋加强的政策环境中,国有企业必须遵守合规底线,依法严格进场交易,确保国有产权交易依法合规。

二

国有企业作为对赌的义务人

国有企业签署对赌协议,作为对赌义务人在特定情形下承担回购义务,在国有企业充分参与投融资市场的今天并不少见,尤其在国有企业混改中为引入优质投资人,国有企业承担对赌回购义务同样成为很多投资人参与投资的重要条件。纵观现行法律法规及相关国资监管文件,并未对国有企业作为回购义务主体参与股权回购的效力问题作出明确规定,本文理解,根据《九民纪要》规定,在不存在法定无效事由的情形下,对赌协议有效,但国有企业作为对赌回购义务人时,主要关注点及风险如下:

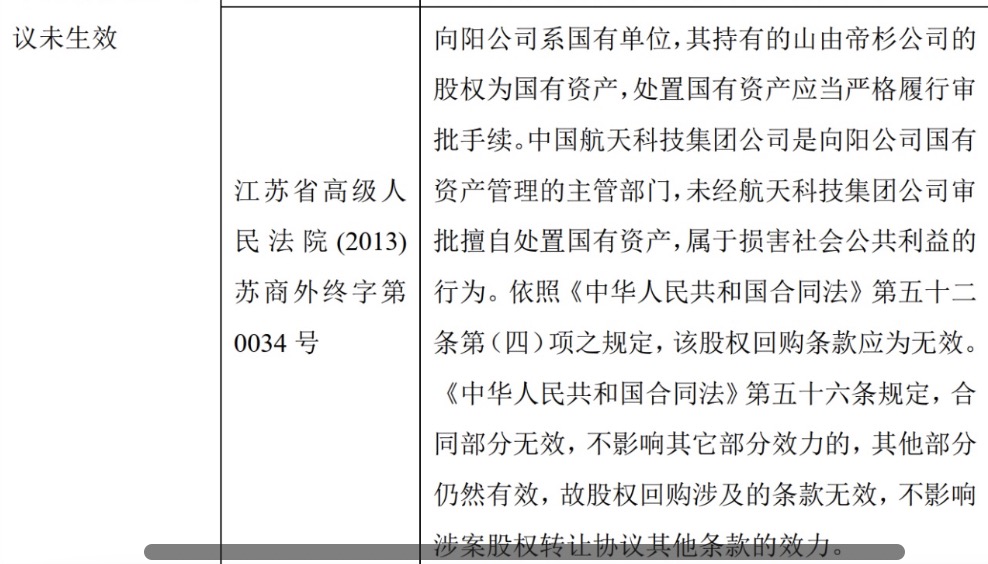

(一) 未经审批国有企业承担对赌回购义务的效力

国有企业作为对赌回购义务主体时,根据《公司法》《企业国有资产法》《暂行条例》等规定,均无股权回购须经国资监管机构审批的规定;但本文通过案例检索,发现目前法院对于未经国有企业审批流程协议的效力认定仍然存在较大争议。

由于司法实务的裁判观点存在差异,从国有企业利益保护的角度,建议将履行报批义务作为对赌回购协议生效的条件,在现行法律法规无明确规定的情况下,协议双方对条款的约定属于体现当事人缔约本意的核心内容,约定股权回购协议应于审批后生效,法院会充分尊重当事人意思自治,排除发生争议时非国有投资人依据没有法律依据、没有合同依据而直接认定国有企业回购义务成立的可能性。

此外,从国有企业合规管理的角度出发,回购义务履行的实质是国有股东受让股权,较大可能被认定为国有企业的“重大投资行为”,因此,国有企业作为回购义务人时,建议严格按照公司章程、三重一大投资管理制度以及内部制度的规范,在签署回购协议前履行国资审批的事项,避免触发回购义务时被认定为国有资产流失。

(二) 股权回购价格与评估的冲突

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》第六条之规定,收购非国有单位资产,需要对相关资产进行评估。国有企业履行对赌回购义务时,对于其回购的非国有单位的股权应当先行进行资产评估。但是,一般回购条款的设置中通常会约定回购价格,常见的为投资成本加上一定的投资收益,由此计算出的回购价格与经评估的价格可能存在差异。本文通过对相关案例的检索,发现司法实践中尚有争议,但以(2017)最高法民终734号案件为代表的主流观点认为未经评估股权回购行为有效。鉴于一般触发回购义务时,约定回购价高于评估价的可能性较大,从国有企业合规管理的角度出发,建议尽量在对赌回购条款中约定按照未来评估价作为交易依据,否则需将回购条件及定价安排等内容提前履行国有企业的报批程序后再行实施。

注释及参考文献

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!