致力于分享金融、不良资产、投融资、房地产、公司纠纷、私募基金、资本市场、税务筹划、疑难案例等干货。

1. 各行政监管职能部门联合惩戒。例如,上海市工商行政管理局(现已被上海市市场监督管理局替代)于2018年牵头市发改委、市经信委、市商委、市建交委、市住房保障局等单位,对串通投标、向招标人或者评标委员会人员行贿的行为,进行信息共享,实施联合惩戒。2. 行政执法与刑事司法衔接。目前全国均已建立比较完善的行政执法与刑事司法衔接机制,行政执法机关与刑事司法部门相互移交涉案线索和案件,共享信息,可以使串通投标的行为通过行政处罚与刑事处罚的无缝衔接,得到全方位的惩处。信托公司、商业银行等金融机构作为资产管理产品的受托人与受益人订立的含有保证本息固定回报、保证本金不受损失等保底或者刚兑条款的合同,人民法院应当认定该条款无效。受益人请求受托人对其损失承担与其过错相适应的赔偿责任的,人民法院依法予以支持。实践中,保底或者刚兑条款通常不在资产管理产品合同中明确约定,而是以“抽屉协议”或者其他方式约定,不管形式如何,均应认定无效。作为对资管新规等监管文件的回应,本条宣布保底或刚兑条款无效。本条只是认定保底或刚兑条款无效,而非整个信托合同或者信托无效。

关于打破刚兑,讨论了好多年,但我们首先要搞明白在资管领域的“刚兑”是什么含义。刚性兑付是我国资管实践创造出的一个很糟糕的术语,它的法律内涵是不清楚的,经常被混乱地运用到多种场景。很多讨论者既说不清兑付是什么,也讲不清什么是“刚性兑付”,讲不清什么叫“打破刚兑”,更说不清“如何打破刚兑”。

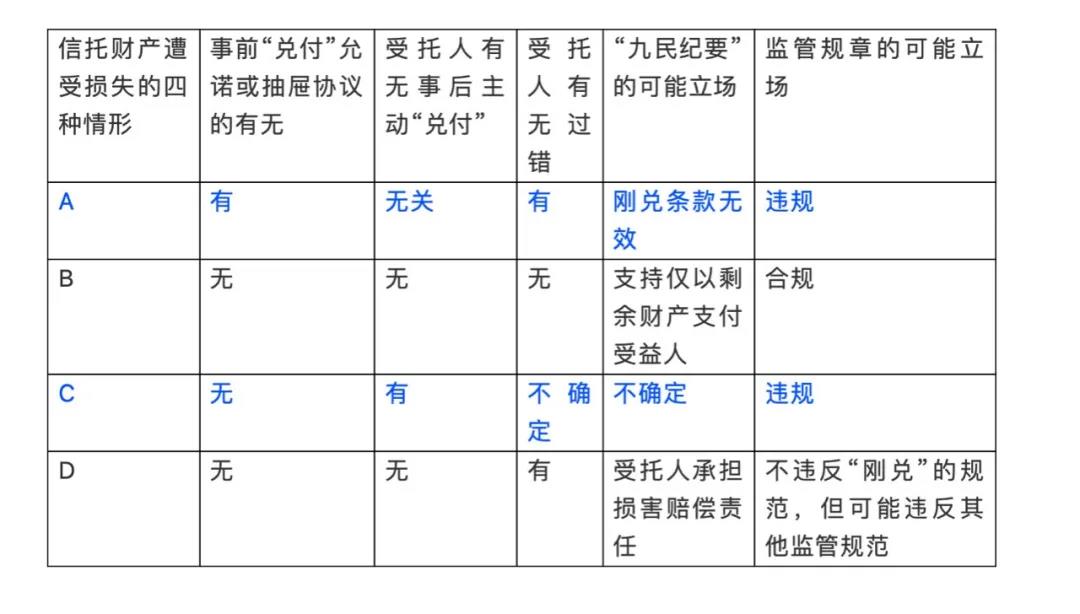

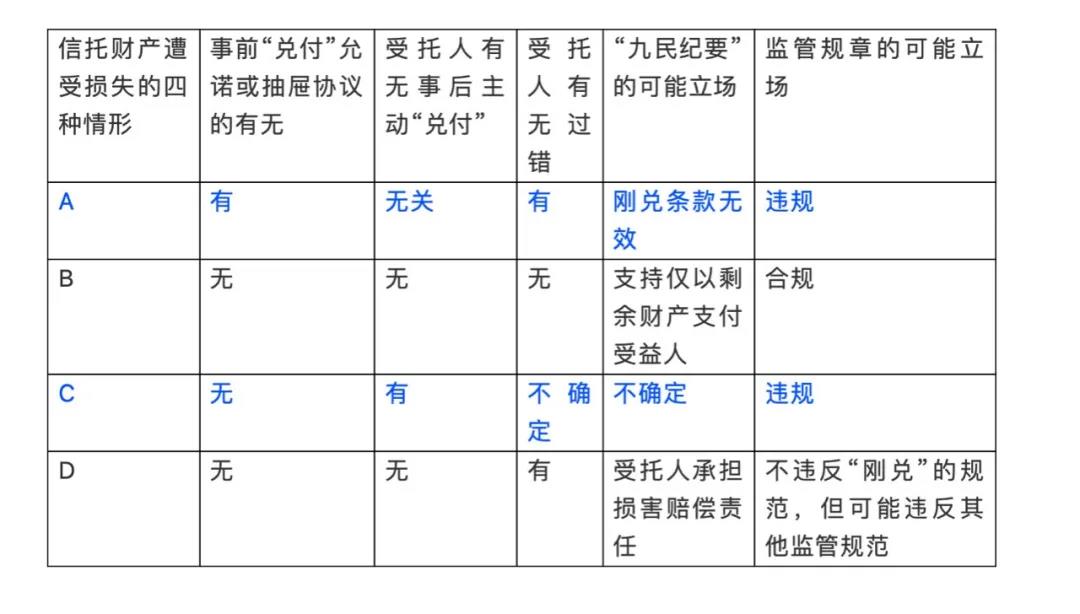

只有类似银行和储户的债之关系,才存在银行对储户的还本付息的兑付义务。受托管理人和投资者之间不是金钱存贷款这样的债权债务关系,信托财产虽然在法律上归属于受托人,信托财产上产生的风险和收益均由投资者承担和享有,所以,受托人对受益人并不负有还本付息的义务(信托法第34条),金融监管规则也强调受托人以信托财产对受益人履行的支付义务并非对投资者的负债(信托公司管理办法第3条),更没有义务确保投资者能取得固定收益或本金不受损失。这就是说,受托人不像银行对存款人一样有“兑付”义务。信托终止后,受托人的义务是将信托财产所转换成的全部“信托利益”支付给受益人。[1]受托人接受委托管理信托事务,信托财产产生损失之后受托人的应对可以进一步做以下区分:--情形A,受托人明确或者默示表示会兑付;由于监管规范不允许如此约定,就只有用“抽屉协议”的方法,这是纪要本条调整的情形。鉴于很少有正规的受托机构敢直接在信托文件中承诺刚兑,抽屉协议或者销售者的口头允诺可能成为该规范调整的重点。--情形B,受托人没有明示表示兑付,也无抽屉协议,如果受托人能证明自己尽职管理,信托财产产生损失是商业风险(losses and risks),受托人不应承担责任(no damages and liabilities),以全部剩余信托财产(信托利益)给付受益人。即使发生诉讼,法院仍然应支持受托人。--情形C,虽然受托人没有明确表示兑付,也无抽屉协议,受托人无法证明自己尽职管理(根据本纪要第94条规定,受托人有举证责任),或对法院的判决没有信心(主要是对法院能否辨别受托人义务违反没有信心),采取延期、发旧还新、自己或关联人接盘、自己直接兑付等措施进行处理。这属于监管规范中列举的比较常见的“刚兑”。--情形D,即使受托人没有明确或者默示表示兑付,但是,基于受托人较弱的管理能力,受托人就信托财产产生损失很可能是有过错的,因而损失(loss)+过错(fault)=损害(damages),司法会判令受托人承担损害赔偿责任。B的情形被媒体充满期待地描述为“打破刚兑”,并认为打破刚兑十分困难。但实际上,司法中已经有很多这样的裁决。坊间仍然说刚兑没有被打破,可能是因为这些人很少检索法院案例,或者信托公司即使胜诉基于“舆情考虑”不愿意宣传这样的案例。D的情形是受托人正常承担民事责任,无须赘言。不过这也经常被误解为法院支持刚性兑付。在监管规章层面禁止兑付早已有之,《信托公司管理办法》和《集合资金信托计划管理办法》[2]等都有明确规定,这些规定主要是对事前“兑付”承诺的禁止。相比之下,2018年的“资管新规”对事前和事后“兑付”的情形进行了全面的规定。“资管新规”第十九条规定了三种“刚兑”的情形:

(一)资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则,对产品进行保本保收益。(二)采取滚动发行等方式,使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移,实现产品保本保收益。(三)资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时,发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付。在该条列举的三种具体刚性兑付行为中,第(二)种“采取滚动发行等方式,使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移,实现产品保本保收益”,笔者认为该条所调整之行为之所以应被禁止,并不是因为它构成了“刚兑”,而是因为这些行为原本就违背了《信托法》关于受托人义务的规定:

(1)有一些滚动发行违反了信托财产分别管理和信托财产独立性的规定,导致同一项目不同受益人对应的风险和责任边界不确定;(2)所有的滚动发行都可能会违反受托人对(“接盘”)后发行项目受益人的忠实义务。根据《信托法》第25条和第26条的规定,受托人应当“为受益人的最大利益处理信托事务”,“不得利用信托财产为自己谋取利益”,如果受托人为了应对一个出现风险(或需要承担责任)的项目,发行新的信托产品或信托计划让新的受益人接盘,一方面是为了自己的利益——避免原应承担的责任,选择对前一项目的受益人“兑付”,把风险转移给了新发项目的受益人。如果把先后两个项目做整体看待,也违反了受托人公平对待同一项目受益人的义务(本纪要第94条规定了公平对待客户的义务,该义务属于忠实义务的一部分,参见后述)。受托人违反前款规定,造成信托财产损失的,应当承担赔偿责任。当然,如果受托人恪守信托法的原则,按照信托法第28条但书的规定,就信托项目的特殊风险对新发行资管计划或者信托计划的受益人进行了特别的、严格的、详尽的知情告知(informed consent),并以公平的价格发行新的产品,滚动发行本身似乎并不必然违法,此时新项目的受益人类似投资垃圾债的投资者,愿意承担更大风险博取更大收益。否则,受托人的行为构成欺诈无疑。所以,受托人违反“新规”的第二种情形不应按刚兑处理,而应按欺诈投资者处理。“资管新规”第(一)点和前面列举情形A基本一致,这是本“纪要”规范的核心。“资管新规”第(三)点规定和前面列举的情形C基本一致。本纪要只列举了“受托人与受益人订立的含有保证本息固定回报、保证本金不受损失等保底或者刚兑条款”,只涉及到资管新规规定的第一点,也即本文前面列举的情形A,针对的是事前的兑付承诺。

如前所述,很少有正规的资管机构会在信托文件中明确约定自己保本和固定收益,所以,规范的重点应该是抽屉协议。本条纪要直接认定抽屉协议等事前的兑付允诺无效。纪要中没有规定“资管新规”中规定的第三点,也即前文列举的情形C。情形C和情形A的区别在于,情形A是事前承诺“兑付”,情形C是在事后处置,被认为达到和“兑付”同样的效果。但由于事后的“兑付”行为本身不具可谴责性——在民事后果上,民事责任尚可主动履行,事后进行“兑付”有何不可?因此,“纪要”中非常明智地避免对此作出效力判断。刚兑问题和营业信托司法领域中的两个难点有关:一个是受托人是否存在过错(是否尽到注意义务);另一个是即使认定受托人存在过错,损害赔偿也很难计算。

就受托人过错认定的问题,实际上是其是否违反注意义务的问题,应适用客观的标准。笔者认为只能建立基本的法律标准,在具体案件中交由法院裁量根据具体的情形裁量(请参见笔者《信托法解释论》受托人义务部分的相关讨论)。重点应关注损害赔偿的计算问题。特别是在受托人对信托财产进行债权式运用的场合,如果受托人存在明显过错,笔者赞同以预期收益等作为计算损害赔偿的标准。本纪要似乎采取了类似立场。虽然不是直接针对受托人违反尽职管理义务的规定,本纪要第77条就卖方机构未尽适当性义务导致金融消费者损失场景下的损害赔偿责任做出规定,以实际损失为准,“实际损失为损失的本金和利息,利息按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率计算”;在卖方机构存在欺诈的场合,虽然不支持《消费者权益保护法》第55条的惩罚性赔偿责任,但可以参照合同文本中载明的预期收益率、业绩比较基准或者类似约定计算。就信托公司等受托人因过错给投资者带来损害的,可以参照这个标准,对存在严重过错甚至欺诈的,可以按照预期收益计算收益损失,加上迟延利息和合理的律师费。虽然监管机构反对用预期收益的表述,但是,为了吸引投资者,即使是完全投资性的信托产品至少也要给出一个“业绩比较基准”,“预期收益”或者“业绩比较基准”大致符合投资者和受托人对信托投资风险和收益的计算和预期,在法院裁判的时候作为计算损害的标准也具有合理性。既然就销售机构可以根据这样的标准,对受托管理人更能适用如此标准。在受托人无法证明自己无过错的时候,情形C的所谓“刚兑”和情形D的承担损害赔偿责任大致是等价的。只能说是“大致等价”是因为,有过错的受托人通过兑付至少避免了迟延利息的支付,最重要的,避免了声誉损失,这对受托人是有利的。正因为如此我们才说,受托人采取措施兑付是理性的。但是,一个悖论(paradox)是:如果没有法院的判决作为依据,信托公司和资管机构内部缺乏体系化的风险和责任的判断、承担机制,因此更有兑付的冲动。而放任兑付则不利于公司的内部风控和责任承担体制之改进。可以看出,情形C的所谓刚兑,是投资管理人(受托人)和投资者事后通过协商强化了受托人原本的法定义务(信托法第34条),以补足市场对受托人信用和管理能力的怀疑,有时甚至要掩盖管理人的义务违反。在资管业务的交易端主要是贷款和变相贷款的现状下,这可以说是管理人的理性选择。对于情形C的刚兑,即使“资管新规”把它作为刚兑对待,但是,这种情形下没有具体的受害人(如果勉强说有的话,是“资管新规”的该条规定创设的“监管利益”受到损害),受益人通常也没有动因去“举报”受托人的刚兑行为,因此不具有可操作性,目前甚至无法对其进行处罚。例如,一个仅仅是流动性出现问题的项目到期(例如因黑天鹅事件的发生),如果不允许受托人采取必要的措施“刚兑”,对投资者、受托人和融资方而言都是不利的。强行打破刚兑反而会增加系统性金融风险。

如前所述,这种事后处置行为很少涉及是否有效的问题,“纪要”不对其进行规范是明智的。由于受托人违反注意义务多数会构成对监管规则和行业规范的违反,可以通过行政责任的方式促使信托公司规范管理,而不是禁止一个说不清道不明的刚兑。 再强调一下:即便对于监管者而言,事后的兑付行为本身并不天然具备可处罚性,如果受托人的行为并不同时违反其他的监管规范,仅仅因其客观上产生了兑付的效果,这种行为不应被处罚,甚至应该鼓励。例如,如果经过了新项目投资者(受益人)的知情同意,项目本身也具有被挽救的可能性(如仅仅是流动性暂时出了问题),发新还旧本身不具有任何违法性,信托公司或者关联人接盘本身更无问题。应当受到监管处罚的不应是作为后果的“兑付”行为,而是违反其他监管规范的、造成无法“兑付”的原因行为。在笔者看来,情形A,即本纪要重点规范的“事前允诺(通过信托合同或者抽屉协议)刚兑的条款无效”,也未必有坚实的基础。

反对刚兑的理由主要是基于经济学上的论证:刚性兑付抬高无风险收益率水平,扭曲市场资金价格,影响了实体经济融资成本,导致部分投资者冒险投机;资管业务偏离本质,市场难以真正发展和成熟,等等。这个观点正确至极,笔者无法赞同更多。不过,经济学的语言能否转化为法律的规范语言,即,“刚性兑付的约定是否违反公共利益”,并没有斩钉截铁的答案。毕竟,在法律和行政法规层面上,没有直接的禁止刚兑的规定。情形A违反监管规范,具有可处罚性无疑问,是否应在司法上否定其效力,笔者以为仍需个案探讨。一律宣告无效是不合适的。在某些个案下,为了一个虚假的“公共利益”,侵害了一个具体的私人利益,可能得不偿失。一个值得警觉的趋势是,宣告刚性兑付条款无效是作为对《资管新规》所传递出的“强监管信号”的回应而存在的。“纪要”已经在多个方面表明了这一点。不过,从法理上讲,仅仅以受托人允诺了刚兑,或虽没有允诺却进行了刚兑为由,宣告信托或资管计划中的刚兑条款无效,会极大地鼓励背信行为,让原本脆弱的信任建设变得更为岌岌可危。如前所述,如果资管机构存在过错,即使宣告刚兑条款无效,法院又可以依照什么标准计算无过错的投资者的损害范围呢?如果刚兑条款无效,按照同期银行存款利息+本金进行损害赔偿,这无异于鼓励受托人背信弃义——只要监管部门的处罚低于预期收益率所决定信托收益,信托公司有动因通过抽屉协议约定刚兑条款。而按照前面的分析,如果兑付和损害赔偿大致等价,违反禁止刚兑的监管规范可以由监管部门进行处罚,法院宣告兑付条款无效的意义又在哪里呢?千万不要误解,笔者并非主张刚兑不可宣告无效,笔者反而认为,坚持“只有违反了法律和行政法规中的禁止性效力性规范才能无效”是一种新的法律形式主义。如果是机构投资者和受托机构通过约定或者抽屉协议的方式约定刚兑,法院宣告无效并无问题。似乎只有情形A才是提交到法院的宣告无效的有限应用场景。

很多人所讨论的所谓“刚兑”属于情形C,笔者以为并不能将其归属于纪要调整的范围(事实上纪要也并未对此作出规范),它只是受托机构对到期的信托项目的一种处置手法而已。尽量采取措施避免信托财产产生损失或者损失扩大,这甚至可以被理解为是受托人尽职管理义务的一部分——违反信托的民事责任尚可主动承担,对这种行为笔者看不出有任何民事违法性。如前所述,这种行为甚至不应被监管处罚。按照我粗浅的经济学常识猜测,刚兑的部分成因是利率市场化程度不高、金融供给不足、金融工具不能满足各种类型的投资者和融资者。日本在1952年创设贷款信托制度,出台了作为信托法之特别法的《贷款信托法》,其中直接承认刚性兑付的信托,该法曾经为了日本的重建复兴、促进经济复苏起到了非常重要的作用。从没听说过他们采取什么手段打破刚兑。随着日本经济的复苏,金融投资的多元化,贷款信托逐渐退出了历史舞台。在受托人存在过错的场合,损害赔偿和刚兑是大致等价的,甚至超出刚兑。刚兑条款无效而非整个信托无效,此种无效很多时候起到判断受托人对受益人存在过错的证明的作用(虚假宣传和欺诈)。从保护投资者的角度看,刚兑似乎更为有利一些。宣告无效只能起到警告投资者的功能:不要对受托机构形成不正当的期待。理解了这一点,就会懂得,不解决“影子银行”的成因,无论是通过严监管,还是通过严司法,都无法解决事实上的刚兑问题。

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!