法盛金融投资

致力于分享金融与不良资产、投融资并购、公司纠纷、资管基金、资本市场、房地产与建设工程、税务筹划及疑难案例等干货。

作者:张毅、张静芳

来源:金诚同达

本文仅就前述第(1)和第(3)点变更、追加未实际出资的股东为被执行人的几点问题进行探讨,其他情形不在本文讨论。

一、未实际出资的股东可追加为被执行人的条件认定

1. 未缴纳或未足额缴纳出资的股东

根据《规定》第十七条“作为被执行人的营利法人,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人,在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的,人民法院应予支持。”

那么该如何理解“未缴纳或未足额缴纳”?在公司注册制的背景下,股东只需要认缴出资即可,但并非不需要实缴。通常在公司设立时,股东会在公司章程中规定认缴期限,在认缴期限届满后股东负有足额缴纳出资的义务。在认缴期限届满前,股东通常享有期限利益,不属于“未缴纳或未足额缴纳”。因此,在认缴期限届满后未缴纳或未足额缴纳出资的股东,应当在尚未缴纳出资的范围内对被执行人的债务承担责任。

例外:股东期限利益的突破

这当中可能存在一个股东滥用期限利益的问题,是否只要认缴期限未满,都不属于“未缴纳或未足额缴纳”的情形?这个问题在司法实践中其实已经得到解决。虽然法律保护股东的期限利益,但是也并非无限保护,存在两种例外情形。最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》(简称“《九民纪要》”)第6条【股东出资应否加速到期】规定:“在注册资本认缴制下,股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由,请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的,人民法院不予支持。但是,下列情形除外:(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;(2)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。”

在(2021)川0603执异78号执行裁定中,虽然股东的认缴期限尚未届满,但是法院认为“第三人的出资认缴期限虽未届满,其依法享有期限利益,但保罗公司经人民法院穷尽执行措施未查找到可供执行财产,其已具备破产原因,但未申请破产。在此情形下,为及时、有效的维护债权人合法权益,郭某作为公司股东的出资义务应加速到期。综上,申请执行人申请追加郭某公司为本案被执行人,符合法律规定,本院予以支持。”因此,纵使股东依法享有期限利益,但是也有例外情形,当(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;(2)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。股东的出资期限将加速到期,仍将被认定为“未缴纳或未足额缴纳”的股东从而被追加为被执行人。

思考:未约定认缴期限是否享有期限利益?

在(2022)粤0309执异77号执行裁定中,深圳市龙华区人民法院对该问题作出了回应。“在三被申请人任L公司的股东期间,该公司的公司章程对股东出资期限未做约定,因此,股东不享有期限利益。”被申请人提供的证据不足以证明其已履行了出资义务,最后是裁定追加三被申请人为被执行人,在尚未缴纳出资的范围内对被执行人L公司的债务承担补充清偿责任。由此可知,期限利益其实是法律给予股东的“福利”,如果股东在公司章程中至始就未约定出资时间,则应当视为是对期限利益的自主放弃。一旦公司作为被执行人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,则股东将随时面临被追加为被执行人的风险。

2. 未依法履行出资义务即转让股权的股东

《规定》第十九条“作为被执行人的公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,其股东未依法履行出资义务即转让股权,申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人,在未依法出资的范围内承担责任的,人民法院应予支持。”

条文中的“未依法履行出资义务即转让股权”,是指股东应当按照有限责任公司章程所载明的出资方式、出资额和出资时间依法履行出资,如果在认缴期限届满后未依法履行出资义务就将股权转让,此时作为被执行人的公司财产又不足以清偿生效法律文书确定的债务的,则可以追加该转让股权的原股东作为被执行人。那么按照《规定》第十九条的字面意思理解:是否只要是在认缴期限届满前转让或者在生效法律文书确定债务之前转让就可以规避该条款的适用?

在(2021)川0107执异212号执行裁定书中,被执行人公司在一审中并未被判令承担债务,也未判令B公司作为股东的公司承担债务,一审后申请人上诉,二审进行改判。2020年4月23日才确定由被执行人公司承担连带责任,因此,确定生效法律文书确定的债务是在2020年4月,股东B公司在案件二审期间2019年11月19日转让股权(B公司将其持有的被执行人公司3600万元股权(占注册资本60%)折价人民币1元转让Z公司),此时认缴出资期限尚未届满。所以,股东B公司抗辩称在一审未判令被执行人公司不承担付款责任的前提下,作为股东B公司不可能先知道持股公司一定会败诉,因此自己转让股权是合理合法的行为。2020年4月24日,在生效法律文书确定债务时,股东B公司已不是被执行人的股东。

对于B公司看似合理的抗辩理由——认缴期限届满前转让债权;在生效法律文书确定债务前转让股权,应该不属于《规定》第十九条的情形。对此,法院都进行了一一驳斥。法院认为,“即使B公司在认缴期限未到的情况下转让股权,应当指出的是,在注册资本认缴制下,股东并非任何时候都享有期限利益。根据权利义务对等的内在要求,股东在享有出资期限利益的同时,也要承担相应的义务,即股东应当保证公司不沦为转嫁经营风险的工具,不能危及与公司从事正常交易的债权的合法利益。股东在明知公司对外负债且无能力清偿的情况下恶意转让未届出资期限的股权,其行为损害债权人利益,不应得到法律保护。”

其一,被执行人公司已构成资产不足以清偿全部债务的情形,已具备破产原因。但该公司未申请破产,符合股东出资加速到期情形,如果B公司未将其股权转让给Z公司,则B公司应当在其未缴纳出资的范围内对债务承担补充赔偿责任。

其二,B公司向Z公司转让股权存在诸多不合理之处,转让股权时债权人已向法院起诉要求被执行人公司偿还债务,B公司作为其股东,对被执行人公司的资产、负债情况以及偿还能力应属明知,其二人在诉讼期间转让股权,难以认定为善意。

其三,B公司近乎无偿的股权转让,实属恶意逃避债务,侵害了公司债权人的了利益。因此,法院裁定追加B公司为被执行人。

从上述判例中可以看出,法院对于“未依法履行出资义务即转让股权”的成立条件是趋于宽松的,在肯定股东期限利益的同时更倾向于保护债权人的利益。尽管从表面上看股东转让股权的行为看似合理,但是法院通常还要结合实际案件情况来判断,股东在进行股权转让时公司的偿债能力情况、股东股转的善意及合理性、是否存在恶意逃避债务的嫌疑等。法院在这个案例中,已经把对债权人的保护范围从“生效法律文书确定的债务”扩展到债务纠纷处理(诉讼审判)期间,也就是说法院认可了在诉讼期间,被执行人公司即使债务尚未确定,但是存在被确定负债的可能性,股东在此期间也不得以转嫁经营风险为目的进行股权转让。

二、经验总结及实务建议

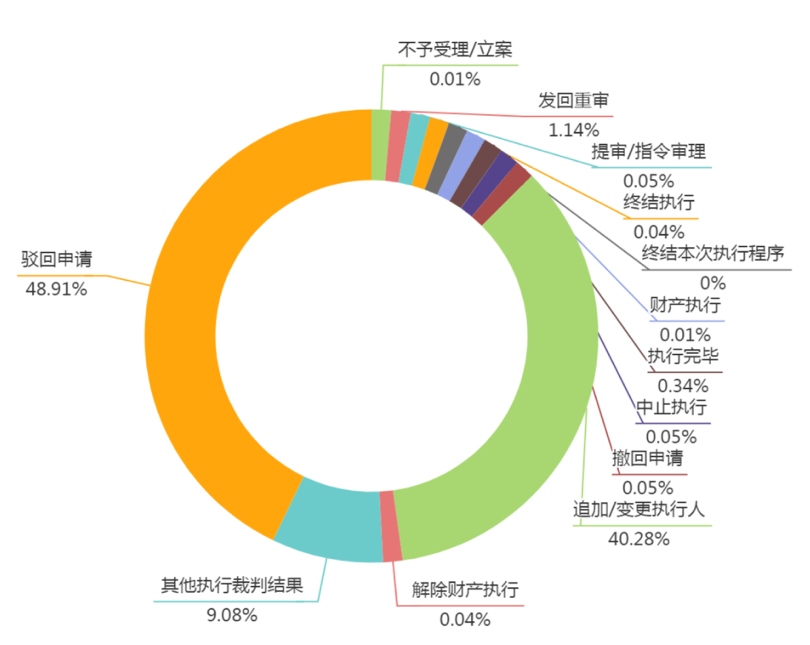

笔者以《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条为裁判理由及依据、文书类型为裁定书、审判程序及案由为执行等检索条件在威科先行网站进行检索,检索结果显示28453条,其中裁定驳回申请的占比为48.91%,裁定追加/变更执行人的占比40.28%。仍有几乎一半的同类型案件,无法得到法院的支持。

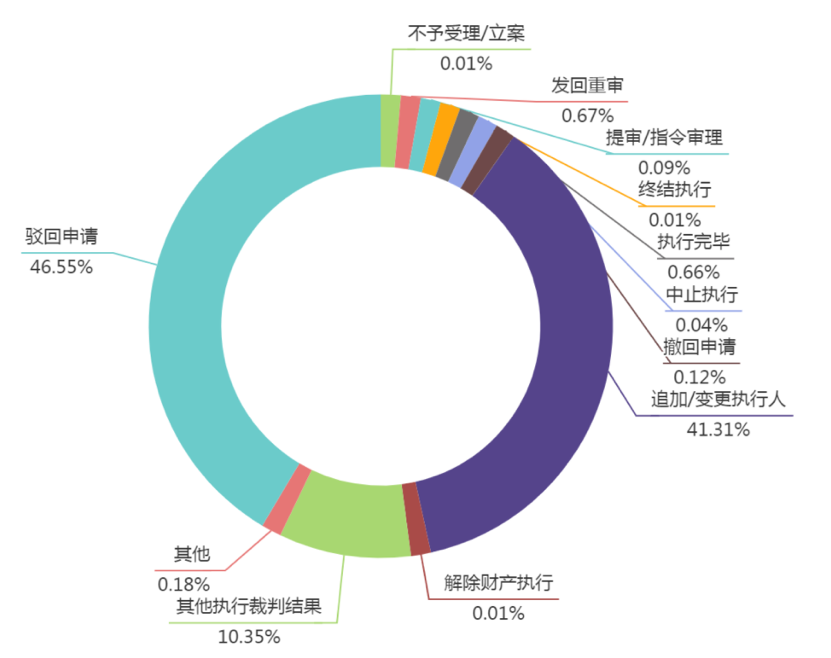

笔者以《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条为裁判理由及依据、文书类型为裁定书、审判程序及案由为执行等检索条件在威科先行网站进行检索,检索结果显示6863条,其中裁定驳回申请的占比为46.55%,裁定追加/变更执行人的占比41.31%,被法院驳回的判例仍旧占多数。

通过查阅这类案件被驳回申请的判例,笔者发现,法院裁定驳回追加的理由通常为:认缴期限尚未届满,不符合法定追加条件。法院裁定支持追加/变更被执行人的理由通常为:

1)出认缴出资期限届满未实缴出资的;

2)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的。股东享有的期限利益丧失,认缴出资期限加速到期。[1]

3)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。股东的出资期限将加速到期。[2]

4)公司的公司章程对股东出资期限未做约定,股东不享有期限利益[3]。

5)出资期限届满股东未完全履行出资义务转让股权[4]。

那么笔者建议,在实践中债权人在以《规定》第十七条、第十九条为依据向法院提起追加股东为被执行人时,可从如下证据材料着手,以达到证明目的获得法院的支持。

1). 终结本次执行裁定(以证明人民法院穷尽执行措施被执行人无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产)

2). 被执行人最新公司章程(以证明股东的认缴时间、认缴金额、出资方式等)

3). 被执行人完整的全套工商内档(以证明股东的实缴出资情况;以及可以发现是否存在复议延长出资期限的情况)

4)D. 其他能够掌握的证明材料等。

另外,从前文的案例中也可看出,在公司章程中对股东认缴期限的约定十分重要。从股东的角度而言,我们建议应当在公司章程中明确约定出资认缴期限,充分保证自己的期限利益,避免在公司财产不足以清偿生效法律文书确定债务时,被法院认定为放弃期限利益,这样将大大增加自己被追加为被执行人的可能性。从债权人的角度而言,在追加债务人股东成为被执行人时,更应当注意其出资认缴期限的问题,如果发现公司章程中未约定认缴期限,则成功追加其为被执行人的概率将大大提高。在实务操作中应根据实际情况来采取对自己有利的措施。

三、小结

[1] 参见(2023)新3226执异17号执行裁定书、(2023)浙0782执异100号执行裁定书

[2] 参见(2023)鲁0104执异152号执行裁定书

[3] 参见(2022)粤0309执异77号执行裁定书

[4] 参见(2023)津0112执异606号执行裁定书

免责声明:本公众号发布的文章,除标注“原创”外,均转载来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!