法盛金融投资

一个致力于分享金融投资、私募基金、不良资产、股权激励、税务筹划及公司纠纷、疑难案例干货的专业公众号,巨量干货及案例供检索。

我们生活已离不开智能手机,而智能手机的核心魅力就是其安装的各种APP。APP是指安装在智能手机或电脑中的程序软件,属于第9类“计算机程序(可下载软件);可下载的计算机程序;可下载的手机应用软件”。在“互联网+”的时代背景下,传统行业借助移动互联网和通讯工具等开发移动引用程序,在此基础上对传统行业进行整合,发展新型产业模式,以此派生出的APP多数情况下兼具计算机软件商品和提供相关服务的双重属性,是联系相关公众、整合资源、扩展业务、发展新型产业模式的重要工具[1]。

目前理论和司法实践中关于APP属性的认定并不完全统一,这进一步导致企业在维权或进行侵权防范时,无法准确判断涉案APP应用程序的属性。我们综合各地各级法院的生效判决总结认为,在商标侵权案件中认定APP的属性和侵权判定应当综合考虑三个要素:

使用的商品或服务的类别是否相同或类似;

他人注册商标的显著性和知名度;

是否具有攀附他人注册商标商誉的主观恶意。

为此,本文试图结合部分商标侵权案例对APP的属性问题进行一些分析和梳理,为企业侵权风险分析及防范提供一定的借鉴。

一、 APP的分类

根据具体的功能APP可分为两类,一类是仅具有计算机软件属性的,如日历、闹钟、记事本、计算器等类型的APP,用户通过下载安装使用该APP本身具有的功能特征,实现需求;另一类是兼具计算机软件商品及其他服务属性的,用户下载安装该APP,同时接受该APP运营者提供的相关商品或服务。

APP根据具体的功能大体分为两类:

一类是仅具有计算机软件属性的,如日历、闹钟、记事本、计算器等类型的APP;

另一类是兼具计算机软件商品及其他服务属性的,如社交软件、教育培训软件等类型的APP。

第二种类型的APP是新技术与新商业模式融合过程的产物,是目前存在争议比较多的APP类型,涉及的纠纷及判决的认定不尽相同,本文下面将仅讨论这一类型。

二、APP商品和/或服务类别的认定情况

根据笔者对近年来此类案件生效判决的观察,各地法院对第二种类型APP的服务属性已基本没有争议,争议的焦点主要集中在涉案APP产品是当事人提供的商品还是仅是提供服务的工具或媒介,后者是否当然不具有区别商品来源的功能。

以下将结合近年案例具体讨论各地法院关于这一问题的不同看法。

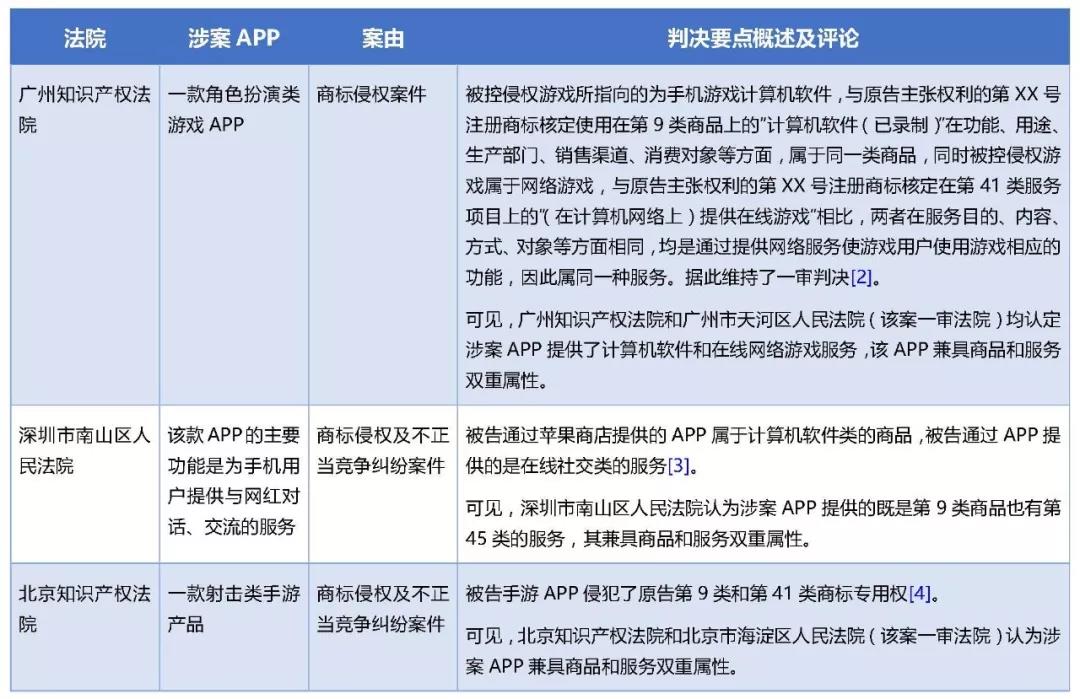

(一)涉案APP兼具软件商品和服务双重属性

综上,广州知识产权法院、广州市天河区人民法院、深圳市南山区人民法院、北京知识产权法院和北京市海淀区人民法院均认定涉案APP提供的是计算机软件商品和在线网络游戏/在线社交服务,兼具商品和服务双重属性。

笔者比较认同“XX打车”案件主办法官提出的,关于判断使用商标的商品或服务类别应当坚持“客观标准”[5],即消费者以该标识对何种商品或服务来源进行了区分。若消费者以之进行某类商品(如APP)来源的区分,则属于在该类商品上进行了商标使用;若消费者以之区分某种服务(如打车服务)的来源,则属在该类服务上进行了商标使用。而不能以主观标准即商标使用者的主观意图进行判断。按照这一标准,即便消费者的目的是为了获取APP承载的服务,在接触服务之前,消费者必然要通过搜索来下载该款APP,此时APP就具有区分软件产品来源的作用,此后在接受服务的过程中,APP就具有区分服务来源的作用。对于这种APP其本身就兼具商品和服务的双重属性。

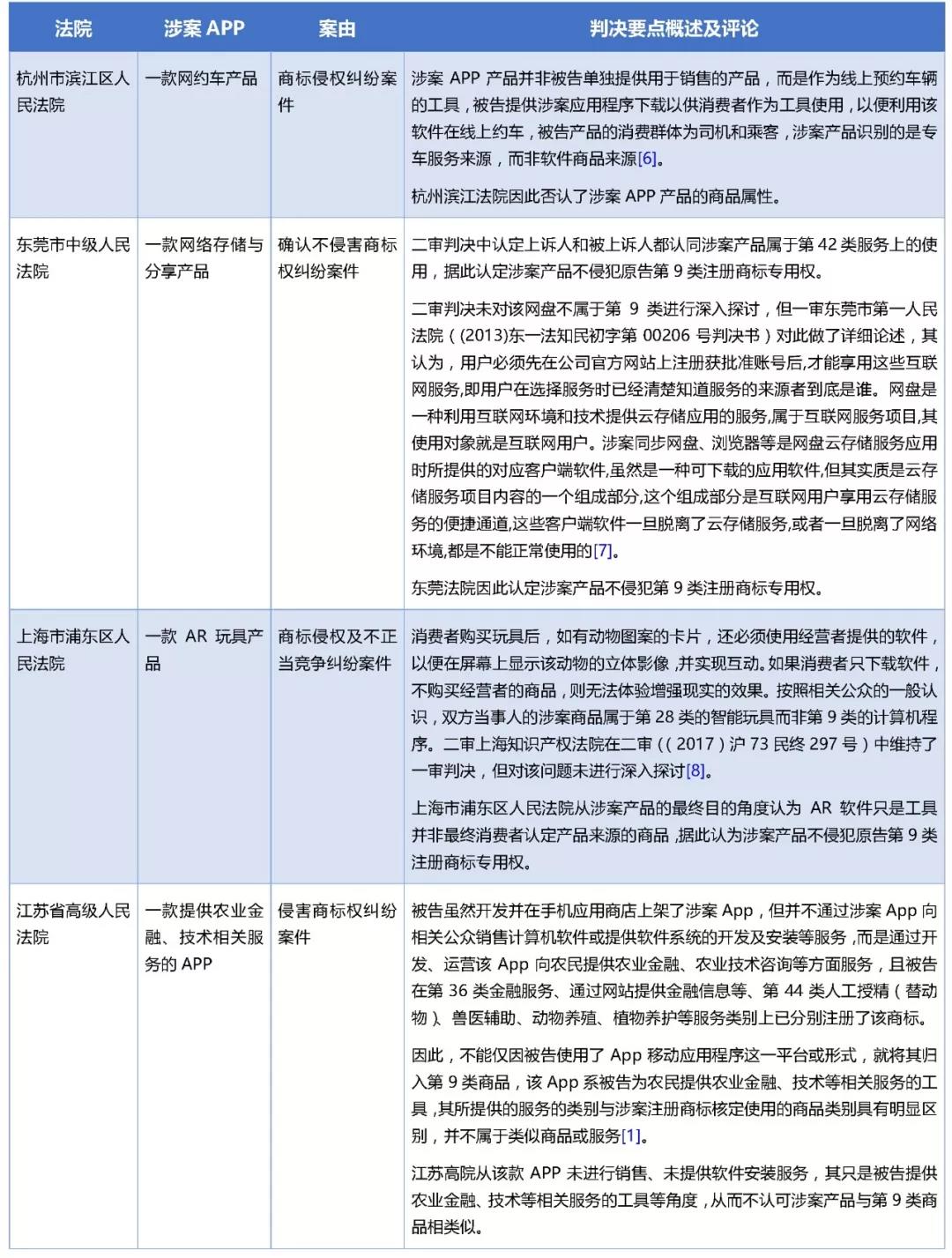

(二)涉案APP仅是工具,其仅具有服务属性,不具有软件商品属性

总结上面几个案件可以看出,法院在认定涉案APP产品不具有商品识别属性时,基本都是从APP仅是工具不是最终提供的服务的角度出发,并以此否认该APP在搜索、下载过程中所起到的区分软件产品来源的功能。笔者认为纯粹的“兼并”标准比较片面,其实质是否认了软件和服务的独立属性。

上述案例虽然都作出了APP不具有商品识别属性的认定,但请注意,这一结论的作出是与具体案情有关的,即被诉侵权的主体及APP产品都并非恶意搭便车的产物,而是由企业自主创设的产品,且基于产品的不断研发创新在市场上具有了较高的知名度,而原告注册商标基本没有进行使用或知名度极低。可见,法院在认定涉案APP的属性和是否侵权时,综合考虑了原告注册商标、被告涉案APP产品使用情况、知名度、恶意情况等因素。

三、涉及APP商标侵权案件认定要素

在App使用的标识与他人注册商标构成近似的情况下,是否侵害他人第9类“计算机软件”商品上注册商标专用权,综合各地各级法院的生效判决,我们认为,应当综合考虑以下因素予以认定:

(1)二者使用的商品或服务的类别是否相同或类似;

(2)他人注册商标的显著性和知名度;

(3)是否具有攀附他人注册商标商誉的主观恶意。

在这三个因素中,判断二者使用的商品或服务的类别是否相同或类似是关键,其他要素对是否侵犯第9类注册商标专用权也具有相当的影响。

上述第一组认定APP兼具商品和服务双重属性的案例中,被诉侵权的产品明显具有搭便车的恶意,而第二组认定APP不具有商品识别属性的案件中,被诉侵权的产品大部分都属于基于诚信和商誉积累创建的自有产品,且被诉侵权产品基于当事人的使用已具有较高知名度,而原告的注册商标要么没有使用,要么知名度极低,共存于市场上不会造成混淆误认。

可以看出,法院在认定APP产品是否侵犯他人第9类注册商标专用权时,除了从商品/服务的功能、用途、销售渠道、对象等角度进行分析外,实际上还考虑了知名度、恶意等因素,这就回归到了商标法的本质,即商标的基本功能是识别商品和服务的来源,脱离了这一基本原则讨论商标、商品/服务是否构成近似都是片面的。

因此,我们认为,认定APP使用标识是否侵犯第9类“计算机软件”注册商标权,不能一概而论,否则将进入两个极端。如果一杆子打死,通通都认定APP侵权,导致在先商标注册人的保护范围过大,可能“垄断”了在先注册人在第9类商品上的权利,限制互联网行业的有序发展。或者一概认为APP不具有软件商品识别属性,不侵犯第9类“计算机软件”商标权,会使得第9类“计算机软件”商标注册形同虚设,导致他人可以随意进入软件商标领域,无法体现注册商标保护制度的意义。

四、企业风险防范建议

从企业防范风险的角度,在APP上线之前,建议对APP进行全面的品牌注册,即在指定第9类计算机软件商品上注册的同时尽可能全面指定该款APP可能提供的服务类型范围,比如:在线网络游戏服务、社交服务、培训服务、金融服务等等。

如果APP上线之际,已有在先权利人注册了该品牌,对于恶意抢注人建议启动相应的商标确权程序进行维权。

如果被诉侵权,不要着急慌张,参考江苏高院判决所述,“在某一企业在第9类“计算机操作程序”商品上完成了商标注册的情况下,并不当然排除他人借助移动应用软件使用与该商标相同的名称进行与该商标核定使用的商品或服务不同类别的经营”,考虑从APP的目的、提供的商品或服务类型、知名度、恶意等方面,按照上面的分析思路进行不侵权抗辩,以降低法律风险,维护善意使用者的市场交易安全。

在条件具备的时候,考虑主动提起确认不侵权之诉,以消除侵权隐患。

[1](2017)苏民终1982号判决书

[2](2016)粤73民终584号判决书

[3](2016)粤0305民初11055号判决书

[4](2016)京73民终696号判决书

[5] “XX打车”案件主办法官观点,http://blog.sina.com.cn/s/blog_13c36ff600102wh26.html

[6](2016)浙0108民初5704号判决书

[7](2014)东中法知民终字第40号判决书

[8](2017)沪0115民初7398号判决书

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!