法盛金融投资

致力于分享金融与不良资产、投融资并购、公司纠纷、资管基金、资本市场、房地产与建设工程、税务筹划及疑难案例等干货。

来源:国浩律师事务所

前言:日前,最高人民法院(以下简称“最高院”)、最高人民检察院(以下简称“最高检”)发布《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2024〕4号)(以下简称《解释》),自2024年3月20日起施行。

本文拟对照《解释》发布的背景文件,考察其体现的新变化、新趋势,并结合司法实务对重点条款进行简要解读,分析《解释》对企业税务合规的启示,供读者参考。

目 录

一、“列举+兜底”规定明确涉税犯罪典型行为方式,精准打击,严密法网

二、全面规定14个犯罪定罪量刑标准,调整提高部分犯罪法定刑认定标准

三、厘清法律适用争议问题,统一裁判标准

四、明确补缴税款、挽回税收损失从宽处罚政策

五、对企业税务合规的启示

六、结语

从文件背景上看,《解释》主要整合了最高法此前发布的三个涉税犯罪司法解释以及2022年最高检联合公安部发布的立案追诉标准规定,包括:

《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》(法发〔1996〕30号,以下简称《96年发票解释》)

《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕30号,以下简称《02年出口退税解释》)

《最高人民法院关于审理偷税、抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕33号,以下简称《02年偷税抗税解释》)

《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年)(以下简称《立案追诉标准(二)》)

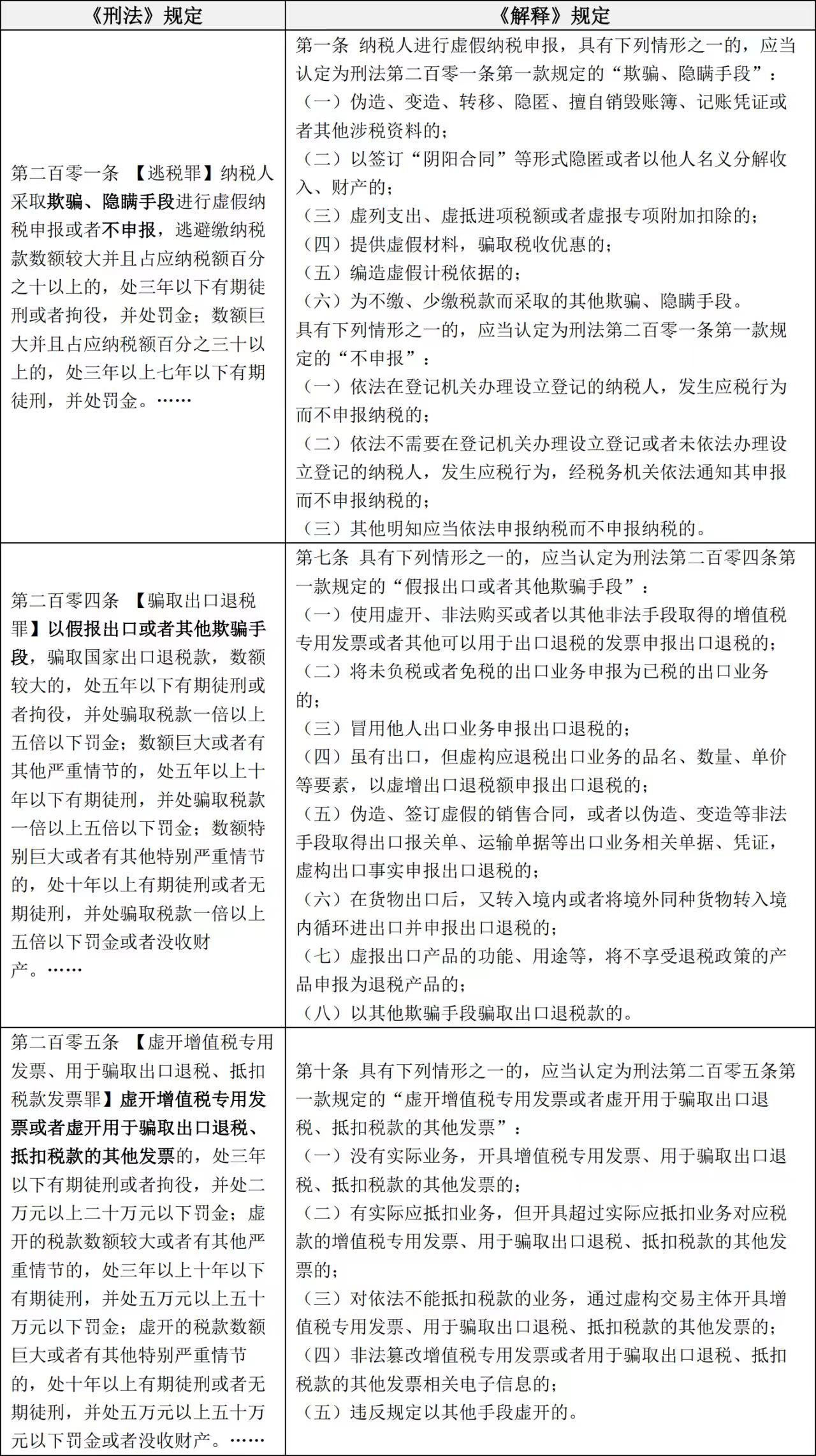

从内容上看,《解释》共计22条,以“列举+兜底”规定对实践多发的逃税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票、虚开发票等行为方式予以明确,精准打击重点领域、重点行业、重点群体;全面规定危害税收征管犯罪14个罪名的定罪量刑标准,使得惩治税收征管犯罪有法可依;对司法实践中争议较大的涉税法律适用问题予以明确,统一裁判标准;细化补缴税款、挽回税收损失的从宽处罚规定,落实宽严相济的刑事政策;并对危害税收征管犯罪的罪数问题、共同犯罪认定、单位犯罪定罪量刑标准、刑行衔接问题都做出了细致规定,可谓内容全面、亮点突出。

Part01.

“列举+兜底”规定明确涉税犯罪典型行为方式,精准打击,严密法网

(一) 逃税罪

自2018年起,文娱领域多名明星因逃税事件在银幕上销声匿迹,逃税罪却意外以这样的方式进入公众视野,获得普遍关注。究竟什么行为可能构成逃税罪?《解释》第一条前两款对“欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报”的6种情形以及“不申报”的3种情形予以列举。

其中最吸引眼球的莫过于“以签订‘阴阳合同’等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产”的新规定。利用“阴阳合同”逃税并不是近年来才出现的逃税手段,二手房买卖、股权转让中,借用阴阳合同逃税现象早已屡见不鲜。其实,无论是阴阳合同还是借用他人名义,核心都在于以虚假方式隐匿、分解收入、财产,达到不缴、少缴税款的目的。2022年,最高院在《关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》(法发[2022]22号)[注1]中指出,要“依法惩处逃税、抗税、骗税、虚假增值税专用发票等违法犯罪行为,加大对利用‘阴阳合同’逃税、文娱领域高净值人群逃税等行为的惩处力度。”此次《解释》将签订阴阳合同作为逃税手段予以列举,为司法适用提供了明确依据,同时借助法律宣传对社会公众亦起到预防和警示作用。

除此之外,《解释》第一条还在《02年偷税抗税解释》的基础上,对其他虚假纳税申报的类型化行为补充完善,如在伪造、变造、隐匿、擅自销毁行为之外,增加了“转移”行为,行为对象从账簿、记账凭证扩大到其他涉税资料;结合实践新情况增加“虚抵进项税额”“虚报专项附加扣除”等逃税新手段,明确“提供虚假材料,骗取税收优惠”“变造虚假计税依据”为典型逃税行为。

(二) 骗取出口退税罪

骗取出口退税一直被认为是涉税犯罪中性质最为恶劣的犯罪之一,刑法也始终将其作为打击的重中之重,并为之配置了较高的法定刑。《解释》第七条,对《02年出口退税解释》规定的骗取出口退税的行为方式予以整合,继续打击买单配票、低值高报等典型骗取出口退税行为,结合司法新情况,新增“冒用他人出口业务申报出口退税”以及“在货物出口后,又转入境内或者将境外同种货物转入境内循环进出口并申报出口退税”循环出口等骗税手段。

(三) 虚开增值税专用发票罪

虚开增值税专用发票案件长期占据涉税刑事案件首位。据统计,近五年检察机关受理审查起诉的危害税收征管案件中,虚开增值税专用发票罪占比约80%。《解释》第八条,对《96年发票解释》规定的虚开行为调整完善,例如对代开行为不再一刀切的规定为虚开犯罪,补充“对依法不能抵扣税款的业务,通过虚构交易主体”开票的情形,结合电子发票的推行,新增通过非法篡改发票电子信息虚开的新手段。

(四) 兜底条款

《解释》对涉税犯罪手段明确列举的同时,还设置了“其他”兜底规定,以适应司法实践的变迁需要。但是,司法机关在法律适用中还是要注意谨慎使用兜底条款,注意其他行为手段与条款内列举的典型手段实质相当,避免兜底条款沦为口袋条款。

Part02.

全面规定14个犯罪定罪量刑标准,调整提高部分犯罪法定刑认定标准

(一) 入罪标准与《立案追诉标准(二)》保持一致

2022年4月,最高检联合公安部修订了《立案追诉标准(二)》,当时对危害税收征管犯罪一节14个罪名的立案追诉标准已经作了适当调整和提高。在入罪标准上,《解释》与《立案追诉标准(二)》的规定保持一致,统一了涉税犯罪的追诉门槛。

(二) 部分犯罪法定刑认定标准有所提高

如逃税罪中的“数额巨大”标准,在《解释》出台前并无明确规定,司法实践中,不同地区执行标准也有所不同,不少地区把逃税数额25万元以上认定为“数额巨大”。《解释》明确“数额巨大”标准为50万元以上,在标准统一的同时有所提高。

再如骗取出口退税罪,“数额巨大”的认定标准与《02年出口退税解释》保持一致,依然为50万元以上,但是“数额特别巨大”的认定标准从250万元以上提高至500万元以上,差距明显。

对于虚开增值税专用发票罪,自2015年起,根据最高院研究室的相关电话答复,虚开增值税专用发票罪定罪量刑标准可以参照骗取出口退税罪执行。《解释》中虚开增值税专用发票罪定罪量刑标准也同样与骗取出口退税罪保持一致,“数额特别巨大”的认定标准从250万元以上提高至500万元以上。

定罪量刑标准的提高,对于涉税企业和个人,尤其是涉嫌虚开增值税专用发票罪,虚开税额在250万到500万之间的涉案人员影响重大。相关人员法定刑从10年以上可降至3到10年区间,配合认罪认罚、补缴税款等情节,甚至还有争取缓刑的空间,可谓重大利好。

(三) 明确逃税罪中扣缴义务人的定罪量刑规则

其一,刑法第二百零一条第二款规定“扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚”,而“前款”规定中包括两档法定刑,因此对扣缴义务人是否适用“数额巨大”的法定刑,在司法实践中一直有争议。《解释》第二条明确规定了对于扣缴义务人认定“数额较大”“数额巨大”的标准,为扣缴义务人的法定刑升格适用扫清了障碍。

其二,明确扣缴义务人不适用“补缴免刑”条款。司法实务中,对扣缴义务人是否可适用刑法第二百零一条第四款补缴免刑条款的规定也多有争议。《解释》第三条明确规定补缴主体为纳税人,将扣缴义务人排除在“补缴免刑”范围之外。

(四) 部分犯罪“情节严重”“情节特别严重”的认定标准大幅调整

危害税收征管犯罪中,既有纯正的数额犯,如逃税罪、逃避追缴欠款罪等,也有数额犯+情节犯,如骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪等。从立法趋势上看,我国刑法中不少罪名已完成从数额犯到情节犯的转变,情节在定罪量刑中的作用越来越大。以骗取出口退税罪和虚开增值税专用发票罪为例:

1.《解释》第八条列举了骗取出口退税罪中的特殊情节,包括:

(1) 新增两年内多次的特殊情节,其中严重情节中设定为两年内三次以上,特别严重情节中设定为两年内五次以上或以骗取出口退税为主要业务,体现了国家对骗取出口退税行为职业化、产业化发展的重点打击。

(2) 前科规定从“两年内因骗取出口退税受过行政处罚”调整为“五年内因骗取出口退税受过刑事处罚或二次以上行政处罚”。需要注意的是,行为人因符合五年内骗取出口退税受过刑事处罚从而适用加重法定刑的,即使同时符合累犯规定,也不能再从重处罚,否则即违反禁止重复评价原则。

(3) 判断国家税款损失无法追回的时间节点从《02年出口退税解释》中的“第一审判决宣告前”调整至“提起公诉前”。

2.《解释》第十一条列举了虚开增值税专用发票罪的特殊情节,需要注意:

(1) 虚开增值税专用发票罪中的前科规定“五年内因虚开发票受过刑事处罚或者二次以上行政处罚”,这里的发票不仅包括增值税专用发票、用于出口退税、抵扣税款的其他发票,还包括普通发票,体现了国家对虚开增值税专用发票犯罪再犯行为的从重、从严打击。

(2) 与骗取出口退税罪不同,本罪没有设置两年内多次以及以虚开为主要业务的特殊情节。

Part03.

厘清法律适用争议问题,统一裁判标准

(一) 对虚开增值税专用发票罪的适用范围进行限缩解释

《解释》第十条第二款将为虚增业绩、融资、贷款等不是利用增值税专用发票抵扣税款的核心功能而虚开的行为,明确排除在本罪的成立范围以外。早在2018年12月,最高院在第二批保护产权和企业家合法权益典型案例之张某强[注2]虚开增值税专用发票案中,已经明确了上述裁判规则。2020年,最高检在《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》[注3]中也提出“注意把握一般涉税违法行为与以骗取国家税款为目的的涉税犯罪的界限,对于有实际生产经营活动的企业为虚增业绩、融资、贷款等非骗税目的且没有造成税款损失的虚开增值税专用发票行为,不以虚开增值税专用发票罪定性处理,依法作出不起诉决定的,移送税务机关给予行政处罚。”此次两高以司法解释的形式再次确认上述规则,符合罪责刑相适应的原则,同时也终结了长久以来关于本罪为行为犯还是实害犯的争议。

值得关注的是,上述情形不认定为虚开增值税专用发票罪后,该如何处理?对此《解释》的回应较为模糊,只提到“构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任”。其他犯罪,是否可根据刑法第二百零五条与第二百零五条之一系特别法条与普通法条的关系,认定构成刑法第二百零五条之一的“虚开发票罪”[注4]?还是退一步根据发票的来源,认定为“非法出售增值税专用发票罪”“非法购买增值税专用发票”“非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”?有待进一步探讨。

(二) 明确了“双向虚开就高认定”的数额认定规则

既虚开进项又虚开销项的双向虚开行为,税额如何认定一直存在争议,实务中存在以“进项+销项”累计认定,或就高认定等不同做法。从增值税的征收原理来看,需要交易真实并产生增值。如果没有发生真实的交易,就不存在缴纳增值税的义务。例如,在虚开销项的情况下,让他人为自己虚开进项用于申报抵扣,并不会造成国家税款损失,因为交易虚假并不产生增值。但是,这种情况开给他人的销项可能在下游企业产生抵扣,造成国家税款损失。《解释》第十一条第四款明确了“双向虚开就高认定”的规则,判断核心还是在于构成本罪需要以骗抵税款、造成国家税款实际损失为要件。

(三) 新增对中介组织、人员提供虚假证明文件的规定

明确从事货物运输代理、报关、会计、税务、外贸综合服务等中介组织及其人员,违反国家有关进出口经营规定,为他人提供虚假证明文件,致使他人骗取国家出口退税,可能构成提供虚假证明文件罪或出具证明文件重大失实罪。这一规定针对不法报关行、货代公司等不法中介团伙,体现了国家全链条打击骗取出口退税犯罪的决心。而上述人员是否构成共犯,以是否明知他人实施骗取出口退税犯罪为前提,同时需要结合案情具体判断中介组织、人员在骗取出口退税中的参与程度和实际作用。

(四) 新增关于共犯的规定

共犯的规定是司法解释中常见的注意规定。构成涉税犯罪共同犯罪以明知为前提,明知的理解上要严格把握为“明确知道”,不包括“应知实不知”的过失犯罪,行为方式包括提供账号、资信证明等帮助行为,这里也要特别注意对帮助行为的判断,应属于刑法上的帮助而非日常生活中的帮助,注意考察帮助行为与危害结果之间的因果关系。

(五) 明确单位犯罪的定罪量刑标准

危害税收征管犯罪中,单位犯罪占比较高。对于单位犯罪与自然人犯罪是否执行同一数额标准,此前在司法实务中各地区并不统一,有地区执行同一标准,也有地区受传统单位犯罪与自然人范围认定标准二元化的影响,参照走私犯罪解释,单位犯罪按照自然人犯罪的2倍数额标准来执行。此次,《解释》明确了单位实施危害税收征管犯罪的定罪量刑标准与自然人齐平,符合法益侵害相当的实质判断,也是近年来司法解释调整的一大趋势。

Part04.

明确补缴税款、挽回税收损失从宽处罚政策

(一) 细化补缴税款免刑条款的规定

1. 明确补缴期限和范围

《解释》第三条把补缴的时间节点确定在公安机关立案前,明确补缴税款的期限,包括经税务机关批准的延缓、分期缴纳的期限,防止逃税行为因补缴期限过短而难以补救的情形发生,最大限度鼓励补缴行为。同时,明确补缴免刑的前提为足额补缴应纳税款、缴纳滞纳金,并全部履行税务机关做出的行政处罚决定。

2. 明确逃税行为行政处理前置原则

《解释》第三条明确规定“税务机关没有依法下达追缴通知的,依法不予追究刑事责任”,将税务机关的行政执法确立为追究逃税刑事责任的前置程序,既督促税务机关和税务人员及时查处税收违法行为,又给纳税人依法补缴税款留足法律空间。

(二) 明确补缴、合规从宽处罚规定

补缴税款除了可以作为逃税罪刑罚阻却事由外,《解释》第二十一条规定,即使进入刑事诉讼程序后,行为人也可以通过补缴税款、挽回税收损失,有效合规整改,争取从宽处罚;根据情节轻微程度,对行为人可以不起诉、免予刑事处罚或者不作为犯罪处理。

Part05.

对企业税务合规的启示

(一) 事前——树立红线意识,税务合规,拒绝违法税务筹划

对于经营者而言,合法的税务筹划以及合理避税无可厚非,但需建立在合法合规的前提下。企业需要结合自身业务情况,精细化定制税务方案;为了降低税负盲目听信不法中介,简单粗暴“税务筹划”,可能招致行政甚至刑事风险。

对跨境电商、直播带货等新兴行业,鼓励尽快建立税务合规管理制度,加强以发票管理为核心的内部管控,建立定期自查制度,在挖掘适用合法税收优惠政策的同时,及时发现税务风险漏洞,主动纠错,促进企业长远发展;对高度依赖财政返还或“税收洼地”的行业,如灵活用工平台、网络货运平台等,可能面临税务严厉监管,需要对业务方向进行及时调整,防范税务风险。

(二) 事中——配合税务检查,积极沟通,争取软着陆

税务机关在下达处罚决定之前,往往会通过提示提醒、督促自查整改、约谈警示等方式,给存在税务问题的企业或个人自查处理的机会。涉案企业或个人,一定要充分重视税务检查通知,第一时间开展内部自查,固定有利证据,保持与税务机关积极沟通,不要消极拖延。对存在争议的税务决定,即使对决定不服也要先行缴纳税款或者提供担保,同时通过复议及诉讼程序处理争议;的确存在问题的,主动补缴税款、缴纳滞纳金,争取把风险控制在行政环节。

(三) 事后——积极补缴税款,合规整改,争取从宽处罚

补缴税款不仅是逃税罪的刑罚阻却事由,在大多涉税案件中对量刑也有积极影响,这点无需多言。需要注意的是,补缴税款的期限,务必抓住“公安机关立案前”及“提起公诉前”两个重要时间节点。逃税案件中,在缴纳期限内难以完成的,可以向税务机关申请延缓或分期缴纳,争取更长的免刑时间窗口。

充分重视企业合规整改,争取不起诉机会。从司法实践来看,危害税收征管犯罪是企业合规适用最多的领域之一。海淀区人民检察院2022年底数据显示,该院在企业合规试点期间,适用企业合规的案件中66.67%为涉税犯罪案件。[注5]最高检第二十二批指导性案例之一,无锡F警用器材公司虚开增值税专用发票案(检例第81号)[注6]中,检察机关通过提出检察建议推动涉案企业有效合规整改,最终对涉罪企业及有关人员作出不起诉处理决定。《解释》同步公布的典型案例中,也有两个案例[注7]涉及到涉税犯罪的企业合规,检察机关对合规整改合格的涉案单位及人员最终作出不起诉或者缓刑等从宽处理,最大限度减少对企业生产经营的影响。补缴税款与合规整改双管齐下,可以为涉案企业争取最大的从宽空间。

Part06.

结 语

本杰明·富兰克林曾言:“世界上唯有死亡和税收不可避免(Nothing is certain but death and tax)。”税收是国家财政的最主要来源,税收政策是国家实施宏观调控、调节收入分配的重要工具。依法严肃惩治危害税收征管犯罪,提升法治化营商环境,是我国必定长期执行的司法政策,只有对税收政策和法律保有敬畏之心,企业才能行稳致远。毕竟,业务关乎利润,财税决定存亡!

注释及参考文献