法盛金融投资

致力于分享金融、不良资产、投融资、房地产、公司纠纷、私募基金、资本市场、税务筹划、疑难案例等干货。

1995年颁布的《中华人民共和国教育法》(以下简称《教育法》)规定,任何组织和个人不得以营利为目的举办学校和其他教育机构,从法律层面否定了以营利为目的的办学行为。为鼓励社会办学,2003年颁布的《中华人民共和国民办教育促进法》(以下简称《民促法》)虽然规定,出资人可以从办学结余中取得合理回报,并授权国务院制定具体办法,但该办法自始未能出台。受限于此,无论是民办学校本身还是其举办者,都无法直接在境内上市,只能寻求境外上市或通过资产重组注入境内上市公司的方式进入资本市场。

随着2015年《教育法》、2016年《民促法》的相继修订,我国法律逐步放开了以营利为目的的办学行为,民办学校可登记为营利性的公司,其举办者也可以按照《公司法》的规定取得办学收益。那么分类登记后民办学校可以境内上市吗?本篇文章将回顾我国民办学校上市的种种障碍,立足当下最新的法律法规要求,与大家一同探索民办学校未来境内上市的可行性。

一、我国民办教育企业上市现状

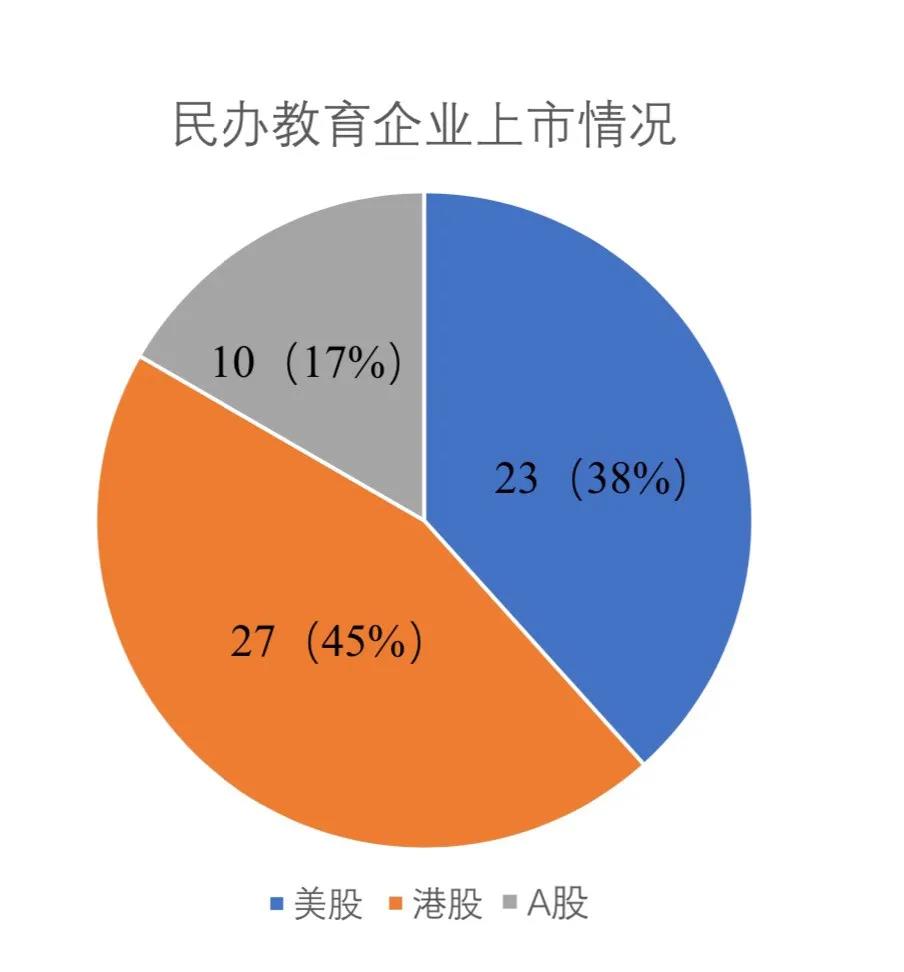

据不完全统计,截至目前,我国民办教育企业在美股、港股上市以及通过资产重组方式注入A股上市公司的仅数十家,具体如下图所示:

2006年赴美成功上市的新东方,拉开了教育企业境外上市的序幕。随后的几年中,ATA公司、诺亚舟教育(已退市)、双威教育(已强制摘牌)、海亮教育、学而思(已更名为“好未来”)、环球雅思相继登陆美股,成功实现境外融资。近几年,赴美上市的教育企业家数较为平稳,保持在每年3-4家的水平。美股上市教育企业涵盖线上教育、K12课外辅导、幼儿园、基础教育、学前教育、职业培训、国际学校、留学服务等众多教育相关领域。

然而,2017年以来,早期登陆美股市场的中概股“水土不服”现象凸显,越来越多的民办教育企业改道香港上市。经公开查询,截至目前,境内赴港上市的民办教育企业达到20余家,其中不乏我们熟悉的枫叶教育、成实外、睿见教育、民生教育、天立教育等。尤其值得注意的是,与美股不同,在港股上市的民办教育企业中,以K12学历教育、高等教育居多。

就国内A股市场而言,通过资产重组注入教育资产的上市公司屈指可数,通过公开渠道我们查询到的仅10家,包括昂立教育、紫光学大、威创视讯等。其中,昂立教育从事K12兴趣培训、学前教育、外语培训、成人教育培训等,2014年被上市公司新南洋收购,成为民办教育培训机构的境内第一股;而紫光学大则是境内上市公司银润投资收购学大教育(2010年美股上市)后改组而成的教育类上市公司,是中概股回归A股市场的经典之作。

二、民办学校境内上市的历史困境

(一) 民办学校上市的法律障碍

1. 主体资格不符合上市条件

2016年《民促法》修订前,民办学校在民政部门大都登记为民办非企业单位,因此并不能满足上市主体须是股份公司的境内上市基本要求。虽然《民促法》第六十六条规定:“在工商行政管理部门登记注册的经营性的民办培训机构的管理办法,由国务院另行规定。”但由于国务院迟迟未出台规定,各地工商行政管理部门对于设立民办培训公司的申请往往不予接招,导致经营性的民办培训机构亦无法获得公司法人资格。

2. 公益性与营利性的矛盾

众所周知,上市公司需要具备持续经营能力,并满足必要的盈利指标,所以上市公司注定是要逐利的。而教育首先要符合国家和社会公众的利益,修订前的《教育法》更是“一刀切”地禁止进行营利性办学。投资人和社会公众的利益往往是矛盾的,这也是过去国家层面对于教育机构上市始终持保留态度的主要原因。

3. 未取得办学许可证

《民促法》对于培训机构是否应当取得办学许可证一直未予以明确。部分观点认为根据《民促法》第十一条的规定,只有举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校,才需向教育行政部门申请办学许可。然而该观点并没有相关的文件予以支撑,导致未取得办学许可的培训机构在申请上市时被审核部门质疑其合规性。

4. 举办者身份需审批确认

根据《民促法》的规定,民办学校举办者变更需要教育主管部门批准。鉴于目前并无法律法规明确民办学校的举办者身份和股东身份可以分离,按照通常理解举办者即为股东。因此,一旦民办学校成为上市公司,其股票公开交易,股东随时在变,每一名股东的变动都经教育主管部门审批根本无法实现。

(二) 举办者上市的法律障碍

1. 公开募集资金的限制

现行有效的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称《民促法实施条例》)第八条规定:“民办学校的举办者不得向学生、学生家长筹集资金举办民办学校,不得向社会公开募集资金举办民办学校”。此规定限制了民办学校举办者通过募集方式获取办学资金,也从另一个角度限制了民办学校举办者的境内上市融资。

2. 合理回报无法保障

修订前的《民促法》第五十一条规定,出资人可以从办学结余中取得合理回报,具体办法由国务院规定。但截至《民促法》2016年修订时,国务院并未出台取得合理回报的具体规定。另一方面,《民促法实施条例》要求举办者获取合理回报应当写入章程,而很多民办学校在办理登记时,按照登记机关的要求,往往无法将要求取得合理回报写入章程。上述情况导致举办者收取合理回报缺乏直接的依据,其取得的收益不具备持续性。

3. 关联交易受到质疑

部分民办学校采用关联交易的方式向举办者转移办学收益,这种方式虽然解决了举办者因难以获取合理回报而无法盈利的问题,但随之而来的是其关联交易的公允性、合理性、合法性被监管机构提出质疑。

综上,在分类登记之前,民办学校和举办者都难以在境内直接上市,境内资本市场迅速发展的几十年,教育机构迟迟缺席确属无奈。

三、民办学校的“曲线上市”之路

为突破上述困境,部分民办学校选择了赴美国、香港等地境外上市,或通过资产重组的方式注入境内上市公司。

(一) 美股、港股上市

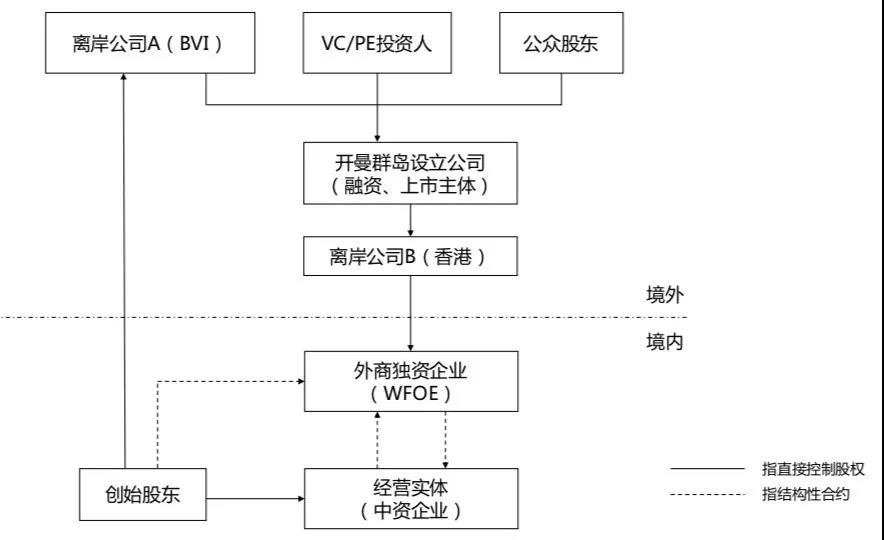

我们发现,从最开始的新东方、枫叶教育、成实外,到后来的好未来、天立教育,均采用VIE模式登陆境外资本市场。那么何为VIE?为什么要采用VIE呢?

1. VIE架构

VIE,即 Variable Interest Entities,中文称为“可变利益实体”,也称“协议控制”。简单理解就是境外上市实体和境内产生收益的实体之间没有股权关系,而是通过一系列的协议进行控制。

(图:分类登记工作流程)

VIE架构的核心是一系列的协议,主要包括:(1)《独家管理顾问及业务合作协议》,即约定上市主体或上市主体控股的公司可向境内实体提供一系列的教育服务并据此收取服务费;(2)《认购期权协议》,即上市主体或指定的第三方有权行使购买境内实体的股东所持学校股权的期权;(3)《股权质押协议》,即境内实体将其持有的股权质押给上市主体或上市主体控股的公司。通过上述三个协议,境外实体在没有股权的情况下形成了对境内实体的控制。

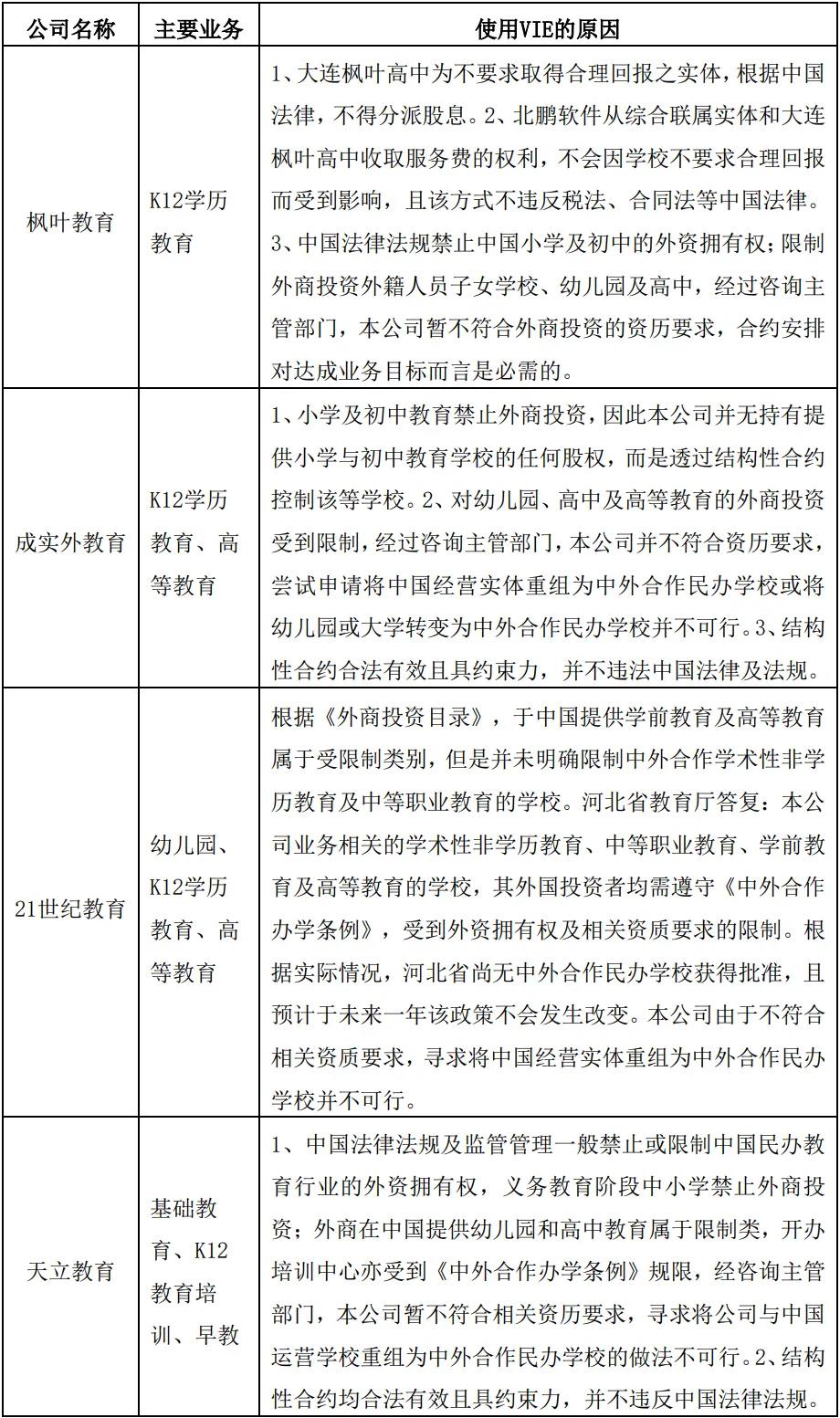

2. 采取VIE模式的原因

那么,为什么要采用这么复杂的一系列协议呢?以下是部分港股上市民办教育机构在招股说明书中披露的原因:

通过前述分析我们可以看到,之所以采取VIE架构,一方面是由于境内举办者无法对民办学校办学结余进行分配,所以必须通过一种模式将学校的收益进行转移,从而形成稳定的收益,以满足上市主体的盈利要求;另一方面,我国对外商投资教育设置了限制,义务教育阶段禁止外商进入,学前教育、高中教育和高等教育阶段,外商只能采用中外合作办学的方式,且中方需要占据主导地位,外商企业无法成为民办学校的实际控制人。

(二) 境内上市公司资产重组

除境外上市外,部分优质的教育资产选择被境内上市公司收购重组,以达到上市的目的,比较经典的案例就是新南洋收购昂立科技。昂立科技系由上海交通大学实际控制,通过线下机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询的有限责任公司。2013年,上市公司新南洋对其启动了重大资产重组,历经一年有余,重大资产重组事项于2014年7月获得中国证监会核准。从昂立科技注入新南洋的历程中,我们可以看到教育机构迎合A股资本市场的不易。

1. 剥离幼儿园业务

在教育部对重大资产重组方案的审核中,提出了非营利性质的幼儿园不能作为重组标的的一部分注入上市公司。为了满足标的为经营性资产的要求,昂立科技将其持有的上海世纪昂立幼儿园、上海浦东新区民办世纪昂立幼儿园、上海闵行区世纪昂立幼儿园、上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园转让给了股东交大企管中心。

然而,即便昂立科技“壮士断腕”般地剥离了幼儿园业务,证监会并购重组委仍然给出了红牌。因昂立科技下设的多个培训机构登记为民办非企业单位,证监会认为该等资产不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第三项“上市公司发行股份所购买的资产,应当为权属清晰的经营性资产”的规定。

2. 民办非转为公司

为解决培训机构因其民办非企业单位的身份而被认定为不属于经营性资产的问题,昂立科技对其培训机构进行了如下处理:对于在上海地区的培训机构,设立公司法人承继原民办非企业单位的培训业务;对于注册在上海地区外的教育培训机构进行了剥离。终于,在昂立科技割舍掉五家上海以外的培训机构后,敲开了证监会的大门,成功注入了新南洋。

大家可能要问,昂立科技为何区别对待上海地区的培训机构,上海以外的培训机构为何不能完成民办非企业单位到公司的转变呢?正如前文所述,由于国务院未对经营性培训机构在工商行政管理部门登记制定具体的办法,导致培训机构办理工商登记举步维艰,昂立科技之所以实现突破是依赖于上海市在2013年6月19日出台的《上海市经营性民办培训机构登记暂行办法》。该办法对于何为经营性民办培训机构、如何办理工商登记等具体问题作出了详细规定,打通了上海市经营性培训机构办理工商登记的通道。

四、民办学校未来能否境内上市?

对于民办学校未来能否境内上市这一问题,我们总体上持较为乐观的态度。因为分类登记后,对民办学校的登记类型、税收优惠、会计制度、办学许可等多个历史问题都予以明确,对不同类型的民办学校究竟能否上市有了较为清晰的指引,而不是像过去那样迟迟徘徊于路口。

(一) 明确营利性民办学校可以登记为公司

毋庸置疑,《民促法》第十九条关于“民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”的规定,为民办学校境内上市之路扫清了最大的法律障碍。登记为营利性的民办学校本身可依照《公司法》登记为股份有限公司,从而满足境内上市的主体资格要求。

但《民促法》亦同时规定,不得设立实施义务教育的营利性民办学校。此外,《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求,民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。因此,实施义务教育的民办学校及民办幼儿园仍然不能实现境内上市。

(二) 明确需取得办学许可的培训机构范围

《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(送审稿)》(以下简称《实施条例(送审稿)》)已经明确,对于招收幼儿园、中小学阶段适龄儿童、少年,实施与学校文化教育课程相关或者与升学、考试相关的补习辅导等其他文化教育活动的民办培训教育机构,应当取得办学许可。而开展素质教育以及面向成年人开展文化教育、非学历教育培训机构可直接申请法人登记,无需办理办学许可证。上述条例正式颁布后,培训机构是否应取得办学许可将逐步清晰,一改过去混乱的局面。

(三) 会计准则、税收优惠予以明确

《实施条例(送审稿)》规定,营利性民办学校适用国家鼓励发展的相关产业政策,享受相应的税收优惠,具体办法由国务院财政部门、税务主管部门会同国务院有关行政部门制定。此外,分类登记后登记为公司的民办学校将采用《企业会计准则》。因此,营利性民办学校税收政策的明确以及会计准则的改变,必将推进民办学校境内上市进程。

(四) 投资者利益可预期

《民促法》已从法律层面赋予了营利性民办学校的举办者收取办学收益的权利,未来投资人的收益将有所保障。

综上,我们认为,分类登记后幼儿园和义务教育学校仍不具备上市条件,而高中、高等教育等从事学历教育的民办学校,虽可以登记为公司,满足主体资格要求,但由于其与民生息息相关,一旦产生社会稳定风险是很难化解的,因此仍需行政力量较多的介入管控。对这类学校,我们推测短期内教育主管部门对其上市仍有诸多顾虑。但对于培训机构而言,其上市的道路基本上已经畅通,我们相信,未来几年内有望看到更多的培训机构直接登陆境内资本市场。

此外,《实施条例(送审稿)》已放开了民办学校举办者不得对外募集资金的限制,再加上登记为营利性民办学校的举办者可以享有办学收益,可以预见,分类登记后,营利性民办学校举办者的上市之路将比民办学校走得更快。

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!