法盛金融投资

致力于分享金融与不良资产、投融资并购、公司纠纷、资管基金、资本市场、房地产与建设工程、税务筹划及疑难案例等干货。

来源:国浩律师事务所

前言:回购权性质属于形成权、请求权亦或其他权利,权利行使期限适用除斥期间、诉讼时效还是其他期间要求?相关案例的判决在当前的司法实践中存在较大的理论和实务分歧。而对回购权不同性质的认定、适用不同行权期限,对相关协议当事人的权利将产生重大的影响。

本文通过梳理近年来司法判决对对赌回购协议中,回购权性质、行使期限的认定,进行分析、总结归纳,以对投资协议中涉及回购权行使的相关条款设计及回购权的行使方式给出建议。

目 录

一、典型司法案例对回购权行使期限认定梳理

二、回购权性质认定基础归纳

三、投资方角度,对回购条款拟定及权利行使建议

近日公开的(2023)沪01民终5708号生效判决“崔某与被上诉人廖某、原审第三人上海某股份有限公司股权转让纠纷一案”中,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)对回购权性质、行使期限及权利行使合理期限的认定,再次引起投融资各方的关注。

上述案例中,上海一中院认定,对赌回购权为形成权,适用《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一百九十九条关于除斥期间的规定,因本案当事人未约定回购权行使期限,参照适用《民法典》第五百六十四条关于解除权行使期限的规定予以合理认定,投资人廖某因“距其应当知道回购权产生的时间近一年半”提起诉讼,其回购权已消灭。

Part01.

典型司法案例对回购权行使期限认定梳理

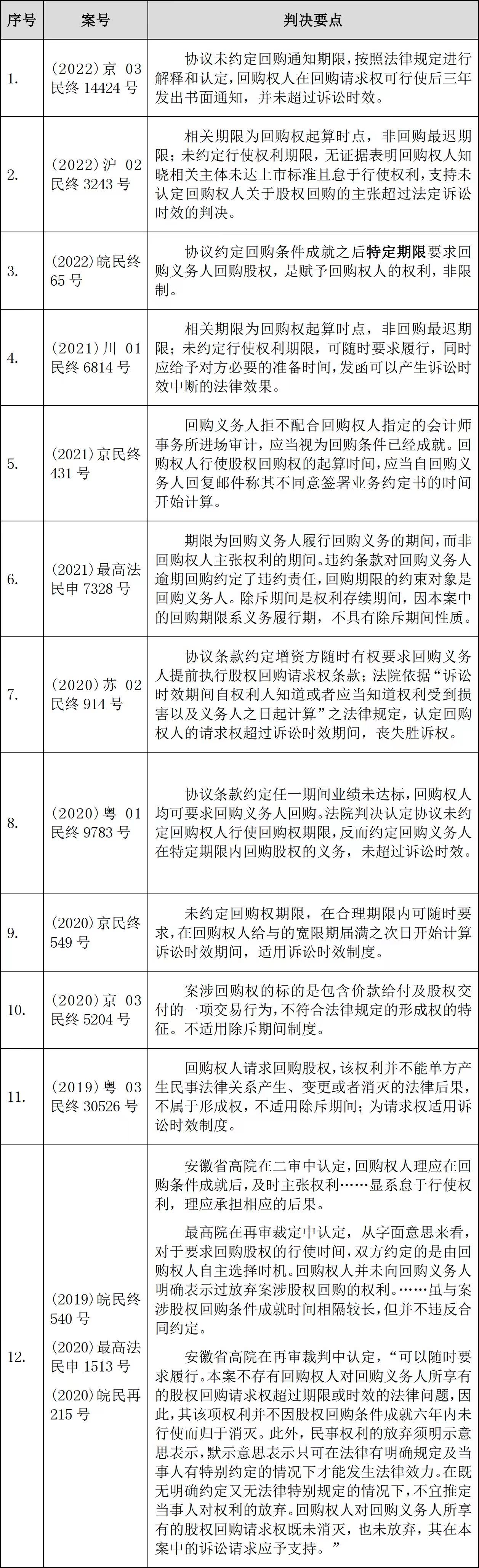

以“对赌协议”“回购权”“性质”“期限”为关键词,在威科先行法律数据库筛选2020年至2023年法院相关判决,检索到70份相关司法判决,下文拟按照前述司法案例及此间其他典型司判决中对相关案件回购权性质、行使期限的不同认定,将相关案例进一步分类为两类,包括:

1. 判决书认定回购权性质为请求权,适用诉讼时效期间制度,以及虽未明确认定回购权权利性质及适用期间制度,但结合案例分析及裁判结果可认定为请求权的;

2. 判决书认定回购权性质为形成权,适用除斥期间制度,以及虽未明确认定回购权性质为形成权适用除斥期间制度,但案例相关分析可认定为形成权的,并在此基础上对判决要点进一步梳理分析,最后从投资方风险控制的角度对相关协议条款拟定及行使给出建议。

(一) 请求权,期限适用诉讼时效制度

【相关法条】

《民法典》第一百五十八条规定:“民事法律行为可以附条件,但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效。”

《民法典》第一百五十九条:“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。”

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(2020年修正)第四条规定:“未约定履行期限的合同,依照民法典第五百一十条、第五百一十一条的规定,可以确定履行期限的,诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算;不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。”

《民法典》第一百八十八条第二款规定:“诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。”

总结分析上述认定回购权为请求权的案例,我们按照法院对案件的分析认定进一步将案例梳理分类为如下几种:

1. “随时”有权要求回购及诉讼时效起算时点(知道或应当知道权利受侵害?亦或给出宽限期后起算?)

在(2022)京03民终14424号中,争议双方并未对回购权行使期限进行明确约定,根据案涉协议,在股权回购权已经触发回购条件生效的情况下,法院认为,由于双方未对权利行使期限作出限制,因此投资方在三年后行使回购请求权具备依据。该案判决与(2020)皖民再215号法院判决认定的“可以随时要求履行。本案不存有回购权人对回购义务人所享有的股权回购请求权超过期限或时效的法律问题”类似,法院认为回购权作为请求权,由于未约定明确履行期限,权利人可以随时要求义务人履行,不认可因回购权利人因知道回购条件成就未行权(怠于行使权利)而消灭(法院根据《中华人民共和国合同法》第六十二条(四)项“履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可随时履行,但应当给对方必要的准备时间”的规定作出判决)。

但在对股权回购权有类似约定的(2020)京民终549号一案中,二审法院认为,回购触发后,各方通过估值调整条款的履行已对回购权人的损失进行弥补,系对投资协议的变更,回购权人没有要求回购义务人履行回购的请求权基础,因此维持一审原判。我们注意到,虽然该案二审判决并未对回购请求权行使期限进行认定,但被维持的一审判决中,一审法院引述投资方有权“随时”要求执行股权回购请求权条款后认定,按照“诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算”,回购权人提起本案诉讼时已超过时效期间——这一判决的分析逻辑正是(2020)皖民再215号案件中在再审中以“根据《中华人民共和国合同法》第六十二条(四)项履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可随时履行,但应当给对方必要的准备时间”被推翻的判决。

(2022)沪02民终3243号判决亦使用了“无限制随时”+“无证据证明怠于行权”的组合分析。

在(2021)川01民终6814号判决中,法院认可案涉协议约定的“随时”行权,并认定回购请求权的诉讼时效起算时点为回购权人向回购义务人发函之日,而不是回购触发条件发生的时点。

在(2020)京民终549号判决中,法院认定案涉协议仅约定回购触发条件,但对回购义务人履行义务期限未进行约定,因此回购权人“在合理的期限内可随时要求原股东回购股权”——我们理解,尽管该案法院对随时进行了“合理期限”的限制,但并未阐明何为合理期限,仅对诉讼时效起算时间认定为回购权人向回购义务人发出的相关函件所述“宽限期届满之日”。

2. “明确期限”的回购适用主体(适用回购权人?还是回购义务人?)及回购权起算时点等

(2022)皖民终65号判决中,案涉协议对回购权人的行权期限进行了约定,法院认为该期限为回购权人的权利非限制,需要注意的是该案的特殊之处在于回购权人在预期标的公司无法实现合格IPO后早于前述行权期限提出了回购请求。在(2021)京民终431号判决中,法院在判决认定回购期限起算时点时,根据“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就”。

(2021)最高法民申7328号亦对回购期限有明确约定,但其指明适用的主体并非回购权人(行权期限),而是回购义务人(“义务履行期”),即回购义务人为相关期限的限制对象。(2020)粤01民终9783号一案的回购期限,法院亦认定为“回购义务人履约期限”非回购权人的“行权期限”。

3. 未约定“随时行权”或“相关期限”时,相关期间的认定

(2020)京03民终5204号案件所涉争议未涉及对权利行使时点或起算的认定,但法院明确认定回购权为请求权不适用除斥期间。(2019)粤03民终30526号案件中,法院同样认定“请求回购股权,该权利并不能单方产生民事法律关系产生、变更或者消灭的法律后果,不属于形成权”,但该案法院进一步对请求权适用诉讼时效期间的起算时点进行了认定,区别于回购权人主张条件成就后给与宽限期届满作为诉讼时效起算时点,该案法院认定该条件成就的时点为诉讼时效的起算点——这似乎又是基于“知道或人知道或者应当知道权利被侵害”的起算时点认定(被(2020)皖民再215号案推翻的判决逻辑)。

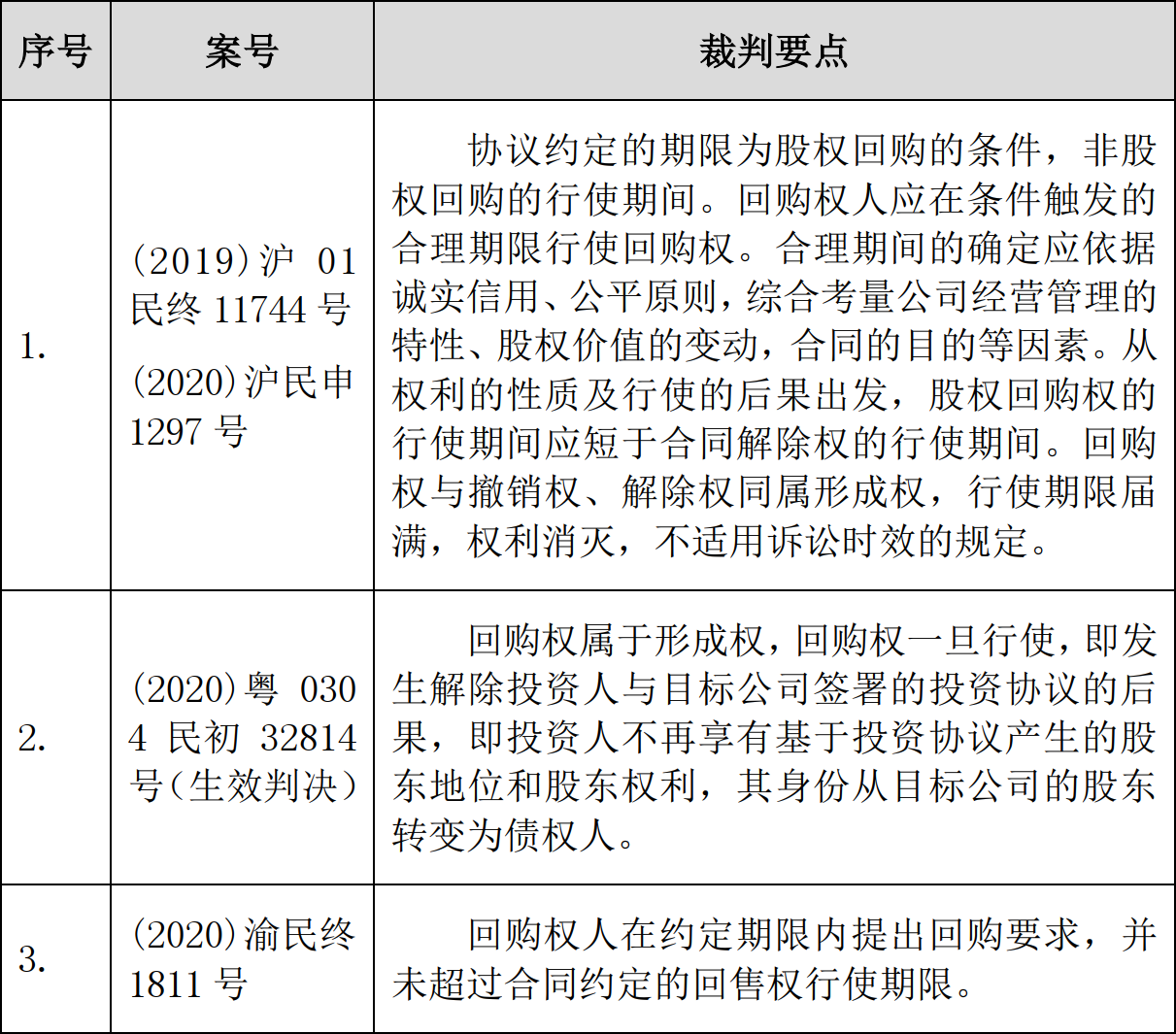

(二) 形成权,适用除斥期间

【相关法条】

《民法典》第一百九十九条:“法律规定或者当事人约定的撤销权、解除权等权利的存续期间,除法律另有规定外,自权利人知道或者应当知道权利产生之日起计算,不适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定。存续期间届满,撤销权、解除权等权利消灭。”

《民法典》第五百六十四条:“法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。

法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使,或者经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。”

总结分析上述认定回购权为形成权的案例,我们按照法院对案件的分析认定进一步将案例梳理分类为如下几种:

1. 从期间或权利性质的角度分析,认定形成权适用除斥期间

(2020)沪民申1297号判决中,再审法院认为二审法院对回购权行使期间认定不妥,但处理结果正确,再审法院澄清相关期限并非回购权行使期间,而是回购触发条件,该期间经过后触发回购,“回购权与撤销权、解除权同属形成权,行使期限届满,权利消灭,不适用诉讼时效的规定。”

在(2020)粤0304民初32814号生效判决中,法院基于行使回购权发生解除投资人与目标公司签署的投资协议的后果,即投资人不再享有基于投资协议产生的股东地位和股东权利,其身份从目标公司的股东转变为债权人的分析,认定回购权属于形成权。

2. 不明确权利性质,不支持超出“明确期限”的回购诉请

(2020)渝民终1811号判决并未对回购权的性质、适用期间制度或起算时点进行分析,但对该案一审法院认定回购权人“要求回购股权,超过了约定的权利行使期限,驳回诉讼请求”进行撤销,在认定回购权人在约定的期限内行使回购权后支持了回购权人的回购主张。

Part02.

回购权性质认定基础归纳

经过对上述案例的梳理,可以看出,适用诉讼时效制度司法判决数量多于认定回购权为形成权的判决,但即使在将回购权都认定为同一种性质权利相关判决中,也可能存在矛盾,细微的案件事实差异可能导致裁判结果存在较大差异。抛开相关回购条款中的小细节,法院在认定回购权性质时,往往基于以下几种分析逻辑:

在认定回购权为请求权适用诉讼时效期间的案例中,相关司法判决主要基于认定回购条款为附生效条件的条款,回购请求权为附条件的请求权((2021)京民终431号),该等权利的基础为相关条件等法律事实的生效,而非回购权人的单方意思表示((2019)粤03民终30526号);或认为回购权为包括回购价款支付及股权转让的综合性权利((2020)京03民终5204号),需要回购义务人的配合,且回购权人提出回购并不能直接变更或消灭原合同关系——这与形成权的构成要件及性质不同,应当属于债权请求权。

而认定回购权属于形成权的司法判决,主要基于回购权的行使可以产生回购权人股东退出公司丧失股东身份、解除原投资协议的认定((2020)粤0304民初32814号),将回购权的行使法律后果与解除权的法律后果进行类比,认为股权回购权为形成权,应当适用除斥期间制度,该期间的合理确定往往参照解除权除斥期间的法律规定。

Part03.

投资方角度,对回购条款拟定及权利行使建议

经前文分析可以看出,投资协议中回购条款相关细节约定及相关方行权履约的差异,可能导致司法裁判结果完全不同,下面将在对前文案例梳理总结的基础上,从投资方的角度,对回购条款的拟定及权利行使给出建议:

(一) 回购条款拟定

就回购权人的权利行使期限而言,争取约定投资方有权随时行使此权利,不受时间限制(包括除斥期间等限制),或约定较长的权利行使期限,在涉及投资方回购权的用语上表述为“有权”等赋权性的,而不是义务类的。并对回购义务方的回购义务期限进行约定,如“在回购条件触发后,回购义务人应当履行回购义务,回购权人有权随时要求回购义务方回购其持有全部活部分公司股权,回购义务人应当在收到回购权的回购通知后二个月内完成回购,否则应当支付违约金。”

(二) 回购权行使

无论是否约定回购权行使期限,投资方应尽量在回购条件成就之日起一年或更短时间内行使权利,行权方式包括发函等方式发送通知、提出明确的主张,要求义务方按约履行回购义务,并在回购宽限期结束后,注意诉讼时效期限计算中的中断、中止等。复制