清算是指终结已解散公司的一切法律关系,处理公司剩余财产,并最终消灭公司法律人格,使公司人格消亡的一种法律程序。清算程序主要分三种:自行清算、强制清算和破产清算。自行清算是指公司根据法律规定、按照法律规定的流程,自行启动的一种清算程序。强制清算是在公司无法正常启动自行清算的情况下,根据申请主体的申请由法院通过司法程序强制启动的一种清算程序。破产清算是在公司不能清偿到期债务、资不抵债或明显缺乏清偿能力的情况下,根据公司、债权人或其他负有清算责任的主体的申请,由法院启动的一种清算程序。为更好地了解上述三种清算类型,本文将结合新公司法的变更对于公司清算中的条款进行相关梳理,并结合新公司法及相关法律条款,对三种清算类型进行了比较分析,找出了三者之间的区别及程序上的衔接,并分别梳理了每种清算类型的流程,从而为“公司主体合规退出市场,债权人追回债权、投资人顺利退出,以及实现各方利益的平衡与最大化”提供助力及参考。 |

|

|

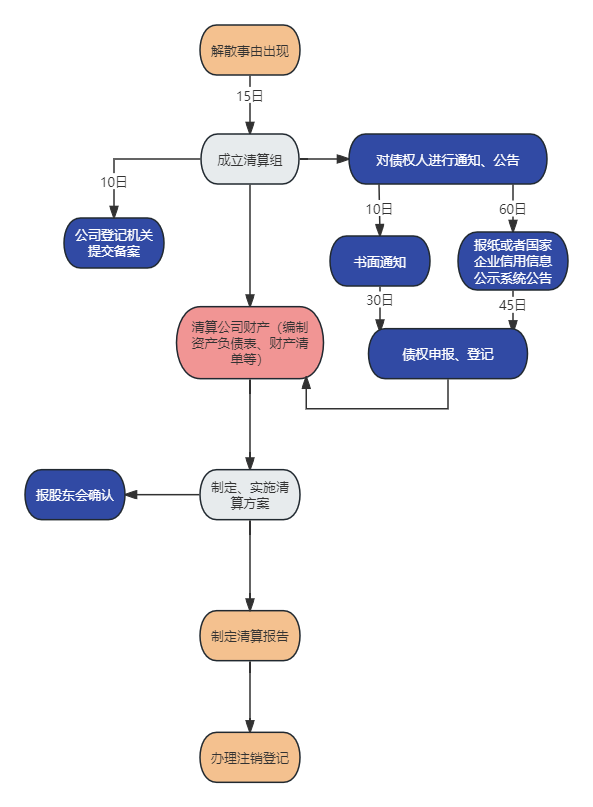

| 公司因本法第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成,股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请,并及时组织清算组进行清算。 |

公司因本法第二百二十九条第一款第一项、第二项、第四项、第五项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。清算组由董事组成,但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 |

本次新《公司法》第二百三十二条明确规定“董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算”;此外,董事也是默认的清算组成员,除非公司章程另有规定或者股东会决议另选他人才可免除清算义务。而新旧法均明确清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 |

|

|

| 第二百四十条: 公司在存续期间未产生债务,或者已清偿全部债务的,经全体股东承诺,可以按照规定通过简易程序注销公司登记。通过简易程序注销公司登记,应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告,公告期限不少于二十日。公告期限届满后,未有异议的,公司可以在二十日内向公司登记机关申请注销公司登记。公司通过简易程序注销公司登记,股东对本条第一款规定的内容承诺不实的,应当对注销登记前的债务承担连带责任。 |

为降低企业退出成本,新《公司法》增设简易注销制度。适用简易注销需要满足的条件为:公司当前没有任何债权债务关系,且全体股东就此作出承诺。若股东承诺不实,股东应就注销前存在的公司债务承担连带责任。公司启动简易注销的,无须启动清算程序,应在国家企业信息公示系统公告二十日以上,公告期满不存在异议即可申请注销登记。需要注意的是,常规的公司注销程序,若合法合规的进行清算,外部债权人是需要“自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权”。若债权人未及时申报债权,则股东依旧受公司有限责任制的保护。相比而言,简易注销,因为没有启动清算程序,而申请简易注销必须提交《全体投资人承诺书》,需要承诺债权债务已结清、税费、工资等均已缴纳。若股东对债务结清的情况承诺不实的,应当对注销登记前的债务承担连带责任,则突破了股东的出资额有限责任。 |

| 第二百四十一条: 公司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销,满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的,公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告,公告期限不少于六十日。公告期限届满后,未有异议的,公司登记机关可以注销公司登记。依照前款规定注销公司登记的,原公司股东、清算义务人的责任不受影响。 |

新《公司法》规定了强制注销制度。根据2018年《公司法》规定,公司登记机关只能根据公司的申请依法注销公司登记。为解决长期以来备受困扰的僵尸企业等痛点问题,新法确立强制注销制度,在公司被吊销营业执照、责令关闭或被撤销、满三年未清算完毕三种情形下,公司登记机关可在国家企业信用信息公示系统公告未有异议后注销公司登记,原公司股东、清算义务人的责任不受影响。 |

(三)国家企业信用信息公示系统于公司清算、解散中的运用 |

|

|

| (一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其 他解散事由出现;(五)人民法院依照本法第一百八十二条的规定予以解散。 |

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(五)人民法院依照本法第二百三十一条的规定予以解散。公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 |

该条新增了十日内对解散事由的公示要求,是对信息公开原则的进一步贯彻。该要求不仅提高了公司解散信息的即时性和准确性,也有助于加强社会对公司解散过程的监督。此处的调整,通过国家企业信用信息公示系统的运用强制公开公司解散事由,将大幅降低特定主体为个人利益捏造、虚构原因,恶意促成公司解散从而损害公司、股东及其他相关主体利益的风险。 |

| 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内 在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其 债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材 料。清算组应当对债权进行登记。 |

清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日 起四十五日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |

此处的调整,将“国家企业信用信息系统公告”规定为通知债权人公司清算的方式之一。较之于报纸公告,通过国家企业信用信息公示系统公告,进一步提高债权人获取信息的效率,增加了其保障自身权益的机会。 |

|

|

|

| 公司有本法第一百八十条第(一)项情形的,可以通过修改 公司章程而存续。 |

公司有前条第一款第一项、第二项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改公司章程或者经股东会决议而存续。 |

该款为本次修订所增设的特定情形下公司存续规定,体现了《公司法》对公司自治的尊重,并在保障股东权益、维护公司财产、维护经济秩序等方面发挥着保障作用。 |

|

2023年《公司法》

|

|

| 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损 失的,应当承担赔偿责任。 |

清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 |

新《公司法》明确了清算组成员与公司董事一样对公司负有忠实义务和勤勉义务。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出现解散事由(2023年《公司法》第229条第1、2、4、5项) |

1. 出现解散事由(2023年《公司法》第229条第1、2、4、5项);2. 公司自解散事由出现之日起十五日内不成立清算组进行清算。(2023年《公司法》第232条) |

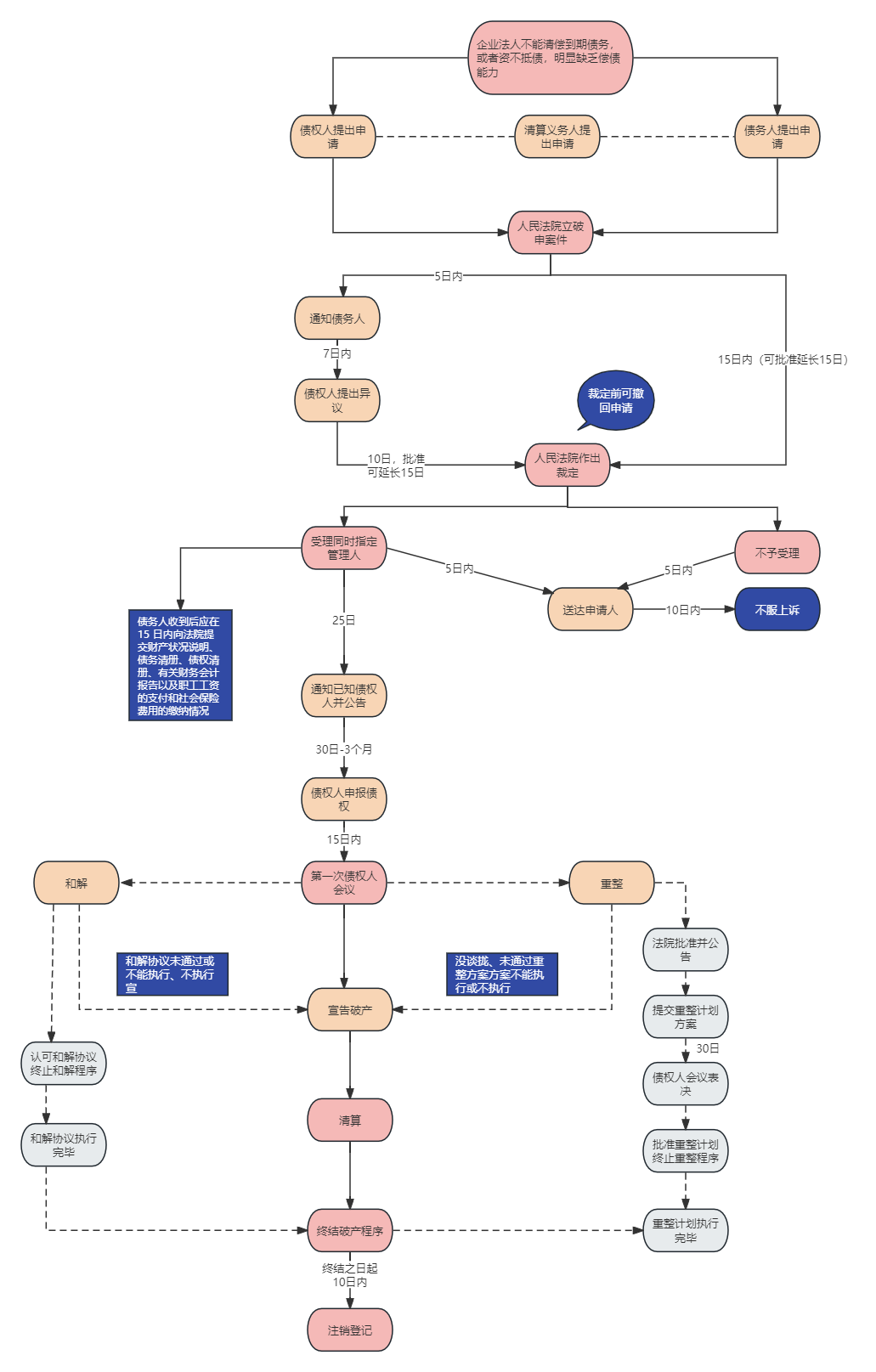

企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的(《企业破产法》第2条、第7条) |

|

|

|

|

|

资可抵债,债权人利益得到实现后,剩余财产由股东进行分配,利益冲突主要发生在股东之间。 |

|

资不抵债,股东没有剩余财产可供分配,利益冲突主要发生在债权人之间。 |

|

|

债权人、董事(2023年《公司法》第232条、《公司法司法解释二》第7条) |

债权人、债务人、清算义务人(《企业破产法》第7条) |

|

清算组由董事组成,但是公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。(2023年《公司法》第232条) |

3. 社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员。(《公司法司法解释二》第8条) |

3. 具备相关专业知识并取得执业资格的人员。(《企业破产法》第24条) |

|

7.代表公司参与民事诉讼活动。(2023年《公司法》第234条) |

|

5.在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业;9.人民法院认为管理人应当履行的其他职责。(《企业破产法》第25条) |

|

不产生解除对被申请人财产保全的效力及中止对被申请人财产执行的效力。 |

|

有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。(《企业破产法》第19条) |

|

债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。(2023年《公司法》第235条) |

|

债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算,最短不得少于三十日,最长不得超过三个月。(《企业破产法》第45条) |

|

|

债权人补充申报的债权,可以在公司尚未分配财产中依法清偿。公司尚未分配财产不能全额清偿,由股东以其在剩余财产分配中已经取得的财产予以清偿的。(《公司法司法解释二》第14条) |

在人民法院确定的债权申报期限内,债权人未申报债权的,可以在破产财产最后分配前补充申报;但是,此前已进行的分配,不再对其补充分配。(《破产法》第56条) |

|

|

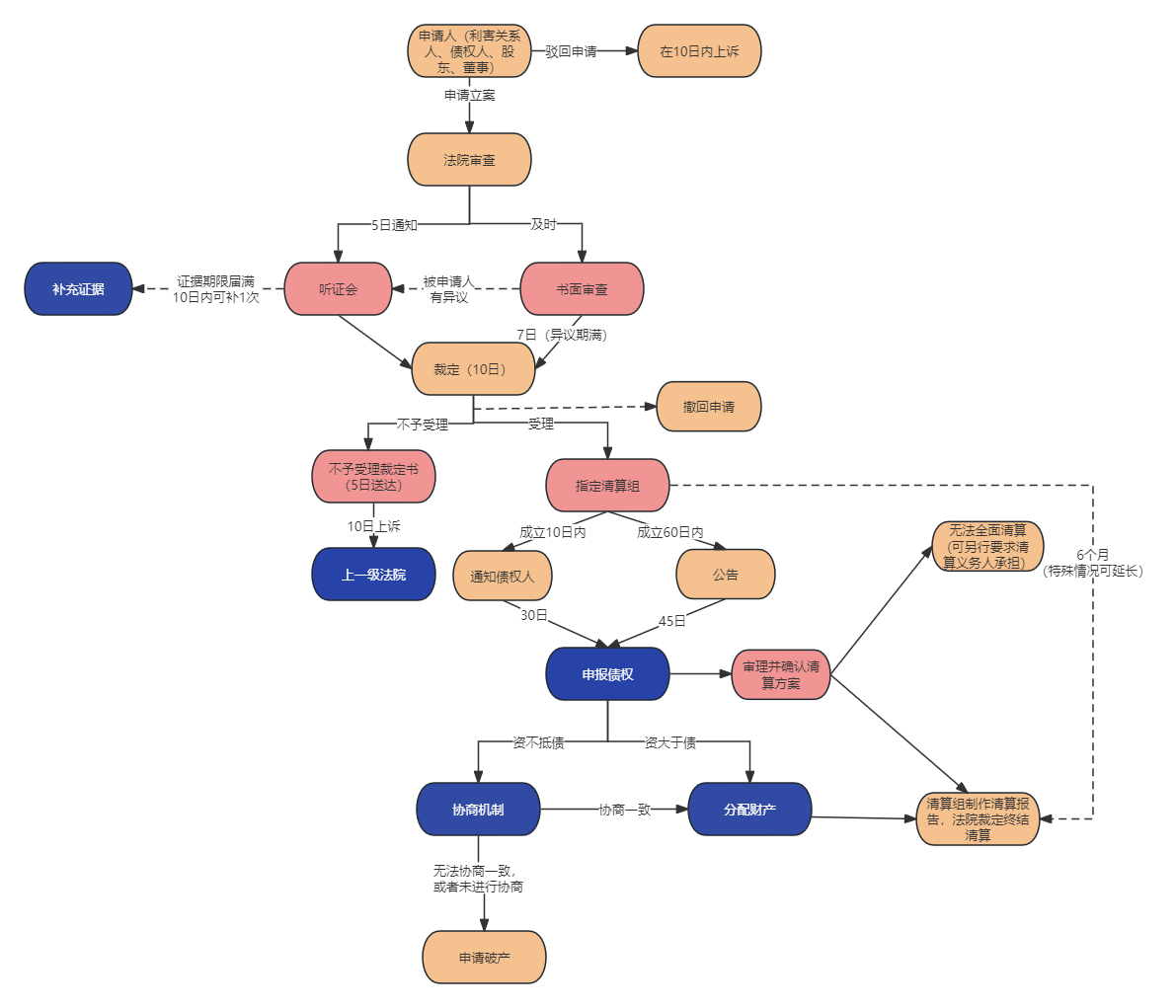

公司应当依照2023年《公司法》第232条的规定,在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始自行清算。有公司解散逾期不成立清算组进行清算的、虽然成立清算组但故意拖延清算的、违法清算可能严重损害债权人或者股东利益的情形的,债权人可向人民法院申请指定清算组进行清算,债权人未提起清算申请,公司股东可提出申请。(《公司法司法解释二》第7条) |

|

|

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。(2023年《公司法》第237条) |

|

|

人民法院指定的清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单时,发现公司财产不足清偿债务的,可以与债权人协商制作有关债务清偿方案。债务清偿方案经全体债权人确认且不损害其他利害关系人利益的,人民法院可依清算组的申请裁定予以认可。债权人对债务清偿方案不予确认或者人民法院不予认可的,清算组应当依法向人民法院申请宣告破产。(《公司法司法解释二》第17条) |

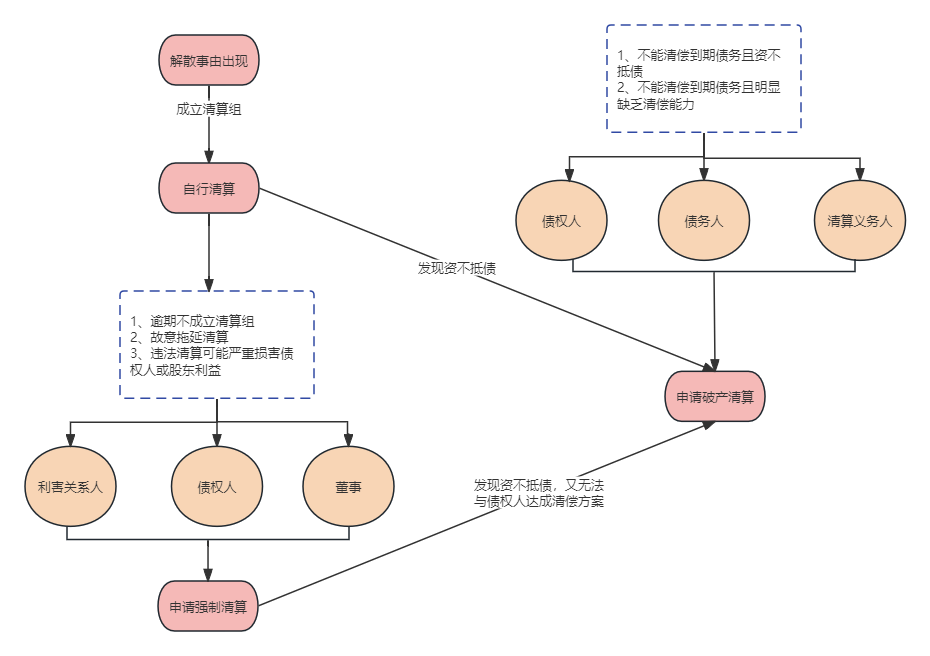

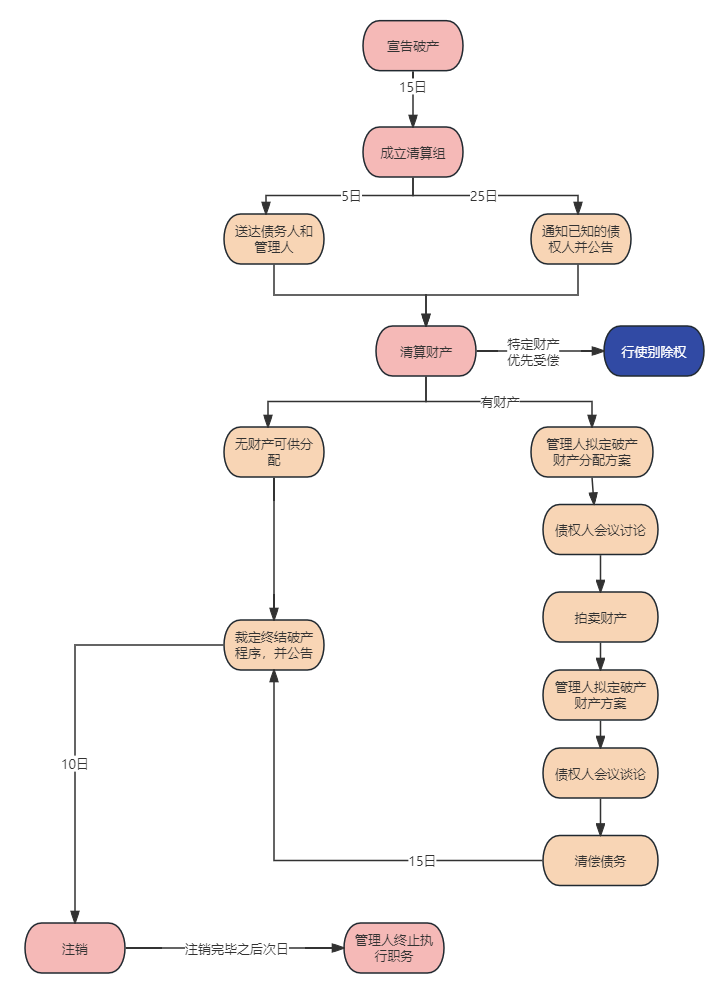

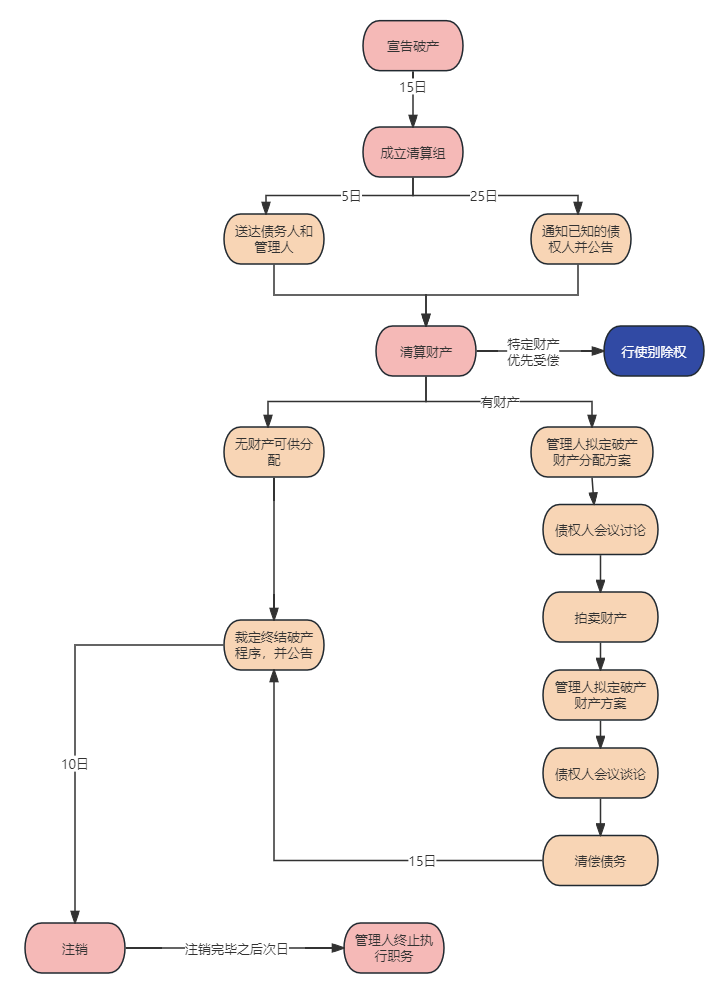

因清算程序过程较为复杂,为便于理解,笔者特整理了三种清算程序的关联图,具体如下:三种清算程序过程较为复杂,为便于理解,该部分笔者根据《公司法》《破产法》及相关司法解释、司法文件规定,特编制自行清算的流程图、强制清算流程图、破产清算流程图来予以说明。同时为了便于读者查阅,三种清算程序流程图的解说释明版本【详细版:清算责任专题|企业的三种清算类型及新公司法调整的系统梳理】:

“清算”是企业退出市场的必经之路。但在实践中,常常因为内部治理机制失灵、公司经营早已陷入僵局或者资不抵债等原因,公司却无法走完“自行清算”这“最后一程”。于是,由司法机关等第三方介入的“强制清算”及“破产清算”,就成了相关方最后的选择和救济方式。

公司经营不得已终止,主体资格被注销,终是憾事。厘清三种“清算程序”的区别,有利于协助公司主体合规退出市场,助力债权人追回债权、投资人顺利退出,使各方通过参与司法程序实现自身权益最大化,并尽可能平衡各方利益,这也是“企业最后一程”最圆满的结局。