法盛金融投资

致力于分享金融与不良资产、投融资并购、房地产与城市更新、基金资管、资本市场、公司纠纷、税务筹划及疑难案例等干货。

摘要:在控制性详细规划调整的实践过程中,常见土地权利人或相邻权人以控规调整侵害自身既得合法权益为由,提起行政复议乃至行政诉讼。本文以各级法院受理的控规调整类涉诉案件为切入点,试图分析司法实践对控规调整行为合法性审查的态度,最后以国土空间规划改革的要求和存量用地盘活的需求入手,提出进一步完善控规的起草制定和司法审查制度,为城市更新提供更完善的法律保障与政策支持。

目 录

一、问题的提出

二、控制性详细规划的法规政策体系演变

三、控制性详细规划调整引起的法律纠纷类型分析

四、各级法院对控制性详细规划调整的审查方式与限度

五、针对存量用地再开发的控规调整与政策完善建议

一、问题的提出

与我国快速城镇化时期的增量建设用地供应相区别,城市更新项目多为以空间资源重新配置为基础的存量用地更新,即对城乡建设已占有或使用的土地进行再开发再利用。因其多涉及土地用途变更、土地单元的合并与分割、土地收回再供应、土地二级市场转让等问题,具有产权和利益复杂的特点[注1]。根据《城乡规划法》相关规定,控制性详细规划是国有土地使用权出让、建设用地规划许可证核发、建设工程竣工验收的法定依据。在城市更新项目中,涉及土地权属变更、用途变更的部分,必须要符合控制性详细规划的要求,否则将面临因不符合法律规定导致合同无效、无法办理不动产登记导致产权无法确认的重大法律风险。

2019年,中共中央办公厅印发《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号),明确全面开展自然资源部重组和国土空间规划体系建设工作,多年来分散于国土、住建、发改委等多部门的城乡建设管控政策及不一致的监管方法将得到历史性的统一。根据上述意见,由自然资源部门统筹进行国土空间规划的编制与管控落实,通过总体规划、详细规划和专项规划布局空间资源。其中,详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排,在城镇开发边界内的建设,实行“详细规划+规划许可”的管制方式。由此可见,控制性详细规划的管制功能在国家“多规合一”改革之后得到了进一步确认与加强。于此同时,对政府部门而言,如何改进控制性详细规划的编制与调整方式,以适应土地市场化配置的灵活要求;对产权人而言,如何在不动产转让与租赁涉及土地再开发再利用时充分保障自己权益;对市场投资者而言,如何在充分发掘不动产价值的同时确保项目合规,都是目前城市更新过程中亟需研究的问题。

二、控制性详细规划的法规政策体系演变

首先,长期以来我国不动产相关的法规政策体系尚不健全,行政机关编制、修改规划程序的法定性不足导致控制性详细规划的管制功能可能实际被架空。1984年国务院发布《城市规划条例》,首次对详细规划的编制与管制予以明确:城市规划主管部门应当根据批准的城市总体规划组织编制详细规划并由该城市人民政府审批。对城市规划区内的土地进行建设必须经过主管部门的批准,符合详细规划要求获得建设许可证后方可施工。1990年,条例的主要内容上升到国家法律层面,《城市规划法》的出台明确了详细规划的编制与审批,并创设了“一书两证”制度。相较于美国的区划条例,我国的城市规划法更强调政府对市场的单方监管,强调市场主体违反规划的法律责任。该法第三十四条规定,任何单位和个人必须服从城市人民政府根据城市规划作出的调整用地决定。但是对于政府调整用地规划的程序、给权利人造成的损失应否补偿,都没有作出规定。过大的行政自由空间导致了控制性详细规划朝令夕改的问题频发,为了支撑城市的GDP增长,大量的为建设项目调规修规的开绿灯行为严重削弱了控制性详细规划的法定性。

其次,对政府编制和调整控制性详细规划行为的监督和限制在千禧年之后逐步得到加强。2002年,国务院下发《关于加强城乡规划监督管理的通知》,将“听证”规定为规划审批及详细规划的强制性内容调整的必要前置程序。建设部贯彻中央要求加强行政监督检查、预防腐败的核心要求,于2005年发布《关于建立派驻城乡规划督察员制度的指导意见》,要求上级政府向下一级政府派出城乡规划督察员,对城乡规划的编制、审批、实施管理工作进行事前和事中的监督。2007年《物权法》明确将建设用地使用权作为用益物权,纳入国家法律层面予以保护,公权力在涉及私权利的干预时必须更加谨慎。2008年,《城乡规划法》出台,明确规定经依法批准的城乡规划未经法定程序不得修改,同时加入了对人民政府有关部门、城乡规划编制单位以及责任人员未按法定程序编制、审批、修改城乡规划的法律责任。以此为依据,各省纷纷出台城乡规划条例,相应落实国家法律的改革要求。2010年,建设部发布《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》,对控规编制的内容、程序作出详细规定。这些规定作为修正条文的部分主要内容,在2015年写入《城乡规划法》,并继续在2019年得到确认。至此,控制性详细规划的编制、审批、修改、管制以及相应的法律责任,都在国家法律层面得以明确。但是由于实践中土地及建设工程的项目主体多样、产权问题复杂、牵涉利益广泛,再加上住建、国土、发改委等各部门均可制定相应的规划但职责划分不清,控规落实的过程中仍存在很多不规范问题。

最后,随着城乡建设速度的放缓,以土地出让与地产开发为主题的空间增量发展时代已经向当前以土地转让与地产再开发为主题的空间存量更新时代转变,《城乡规划法》立法的社会环境发生了明显变化。随着国土空间规划体系的建立,整个空间规划的制度体系正在重构,目前仍然沿用城乡规划法及实施条例中区分控制性详细规划与修建性详细规划的相关规定已逐渐不匹配当下的发展需求。二十大报告23次提到“法治”[注2],依法行政已然成为城市更新所应遵循的基本原则。与城市更新实践项目密切相关的控制性详细规划如何编制、修改、管制,相关法律法规及政策体系的完善是我国法治化建设的重要课题。

三、控制性详细规划调整引起的法律纠纷类型分析

实践中,由于编制和修改控制性详细规划可能影响土地权利人对土地的开发和利用,甚至是减损权利人已经依法取得的土地利用权和开发权,权利人在无法通过行政复议保障自身权利的情况下,只能通过行政诉讼的方式对地方政府编制和修改控制性详细规划的行为寻求司法救济。近年来,围绕控制性详细规划编制与调整的诉讼案件,从权利人起诉的事由来看,主要分为以下三类。

第一类是控制性规划调整导致权利人自身地块的用地性质发生变化,开发权受到限制或是商业价值明显降低,从而提起诉讼请求确认控规调整违法或要求相应补偿。在古耀南诉中山市政府、南朗镇政府规划审批行政纠纷案中,原告已经取得集体土地使用权证载明土地用途为住宅的土地,由于控制性规划将地块用途调整为防护绿地,导致其无法报建,因此向法院起诉请求确认政府批准该控规的行为违法并要求撤销[注3]。类似的诉请常见于用地性质调整导致项目无法报建[注4]、由综合商用地类向公共辅助地类调整[注5]、规划指标调整[注6]的情形。

第二类是控制性详细规划调整导致地块的开发利用价值显著提高,由于历史原因尚未取得不动产权证的权利人在面临土地回收时起诉要求撤销控规调整或要求补偿。在F实业公司等诉惠州市自然资源局城乡建设行政管理案中,F实业公司等十家公司分别与政府部门签订了土地转让协议并进行土地开发,但未办理土地使用权证。后因控制性规划将原本的工业用地类型进行了调整,政府发出解约通知欲收回土地重新出让,对当事人造成损失,因而各公司起诉请求确认控规调整违法[注7]。

第三类是相邻权人因为周边地块控制性详细规划调整,认为自身原有权益受到不利影响而提起诉讼。在郑某等21人诉乐清市人民政府规划行政批准案中,小区业主认为相邻地块的控规修改导致容积率、建筑限高等大大提高,严重影响小区采光、通风、日照甚至房屋安全等,提起诉讼要求撤销控规调整批复[注8]。类似的案件也出现在四川省[注9]、河南省[注10]、浙江省[注11],土地退二进三改革中相关控制性指标调增,周边用地的通风、采光受到影响,权利人针对控规调整的程序合法性提起诉讼。

另外,亦有自然人因向政府申请编制或调整控制性详细规划未得到答复,而向法院起诉行政机关行政不作为。但法院认为,我国《城乡规划法》第四十八条规定的修改控制性详细规划,是建立在行政机关根据需要对规划宏观调整的基础上,而不是针对特定主体的要求予以更改。政府没有按照个人要求,修改控制性详细规划的职权和义务,故因此认为政府不履行法定职责而提起的诉讼,不属于行政诉讼受案范围[注12]。

总体来说,与控制性详细规划调整相关的法律纠纷,主要是权利人在控规修改后,认为自己既得的合法权益受到侵害而寻求司法救济。常见为自然人或者企业作为原告起诉,对政府修改控规的程序合法性提出异议,例如未听证、未征求利害关系人意见、未按要求公示等,进而诉请确认政府的行政行为无效或部分无效并请求撤销相关的规划调整批复行为或批复文件。或是就政府颁发规划许可证的行政许可行为起诉,要求附带审查作为行政许可行为依据的控制性详细规划修改文件和审批文件。

四、各级法院对控制性详细规划调整的审查方式与限度

从法理上讲,法院对行政机关编制与调整控制性详细规划的行政行为及所形成的文件进行审查,实为司法权对行政权的介入,审查的方式与限度反映了司法权与行政权的界限划定问题。与仅设定特定行政管理相对人权利义务的传统行政行为不同,详细规划涉及局部地区建设用地中可大批量开发地块的总体空间安排且具有高度政策性和公众参与性,司法机关对详细规划行为受理和合法性审查采取相对审慎的态度。本文通过北大法宝网司法案例数据库筛选整理相关案件(检索时间截至2022年10月25日),以全文“详细规划、编制”、全文同句“请求撤销、批复”为关键词,案由选定行政规划进行检索,共检索到60份文书,剔除同案、普通共同诉讼的相关文书,整理得到17份相关案件。再加入通过文献阅读、网络搜索查找到的相关案例,共计整理相关案件27份。通过案件的阅读与整理,从控规调整行为的可诉性、审查内容、判决结果讨论各级法院对控制性详细规划的审查方式与限度问题。

(一) 控制性详细规划的可诉性问题

就可诉性而言,行政审判中对控规的审查可归纳概括为直接审查和附带审查两种模式,即直接审查控规行为的合法性和以对规划许可的审查为前提附随对控规进行合法性评价[注13]。大多数情况下,法院认为控规的编制与调整属于政府的内部行政行为,适用对象为不特定多数人,不会对特定对象的权利义务产生直接的实际影响,因而不具有可诉性。最高人民法院认为,只有在详细规划已经直接限制当事人权利且无需通过“一书两证”行为即能得出明确限制结论的情况下,才宜考虑承认修建性详细规划中有关特定地块规划限制内容的可诉性[注14]。在谭某云等诉中山市政府、市规划局行政批复违法案中,广东省高院认为案涉控制性详细规划的实施导致用地性质变更,原不动产权利人无法继续报建,等同于将原有土地使用权行政许可的内容予以变更,发生了如同具体行政行为一样的法律效力和影响,已具有个别性和法效性的影响[注15]。但在T公司诉中山市人民政府规划行政批准纠纷案中,一审法院认为案涉详细规划涉及范围及针对的对象均是特定的,属于具体行政行为。二审却否定了一审法院的观点,认为属于政府内部行政行为[注16]。

关于申请附带性审查,目前最高人民法院明确予以否定,认为控规和控规批复并不等同于行政规范性文件[注17]。在郭某容诉南京市规划局、江苏省住建厅城市规划管理行政许可及行政复议纠纷案以及王二雄等64人诉桐乡市住建局、濮院镇人民政府建设用地规划许可案中,法院都未支持对案涉控制性详细规划进行附带性审查[注18]。但学界提出,当控制性详细规划需要在总体规划下通盘检讨或者需要根据总体规划的变更而变更,且遵循了一定的法定程序时,其应被视为一种“法规命令”或者是一种“行政立法”。此时应赋予相对人向上级行政机关或者法院提起规范审查的权利,以救济其权利[注19]。总的来说,法院目前仅支持对控规编制及审批进行直接审查,且态度是十分谨慎的,当事人就控规编制及修改提起行政诉讼需要对控规指向的对象特定、影响具体承担较重的证明责任。

(二) 对控制性详细规划行为进行司法审查的主要内容

从审查内容看来,法院主要从编制及审批控规的主体、程序、内容三个方面进行审查,即主体是否享有法定职权、程序是否符合法定要求、内容是否符合上位规划。

1. 从主体审查来看,依据《城乡规划法》第十九条的规定,城市人民政府城乡规划主管部门负责控制性详细规划的编制,由本级人民政府批准。根据越权无效原则,没有或超越法定职权的行政机关进行的控规行为自始无效,不能得到法院认可。在叶某建等诉杭州市规划局行政许可案中,杭州市中级人民法院认为“作为被诉建设工程规划许可基础的杭州市规划局控制性详细规划局部调整批复单(杭规调(2010)6号)存在超越职权的情形”,对该规划调整不予认可[注20]。

2. 从程序合法性审查来看,法院一般会根据《城乡规划法》第二十六条、四十八条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(以下简称《控规》)第十七条以及各省城乡规划条例的相关内容,审查控规编制及调整是否遵循了利害关系人意见征询、专家论证、听证、公示等要求。根据程序正当原则,编制和审批控规的过程中应保障利害关系人的陈述、申辩权。故法院进行实体审理的规划调整案件中,都对控规调整的程序问题进行了详细的调查。如古某南诉中山市政府、南朗镇政府规划审批行政纠纷案中,法院认为“涉案《控规》内容合法,但对于明确的有直接利害关系的相关当事人未履行充分告知义务,有违行政机关在作出不利于相对人的行政行为前应当告知并听取其陈述、申辩基本程序要求”,据此认定被诉行政行为构成程序违法[注21]。

3. 从内容的合法性审查来看,主要审查标准为是否违反上位规划。控规编制与调整具有较强的专业性,且实际发挥着社会形成的机能,法院对于控规的审查往往保持一定的谦抑性。在司法审查过程中法院一般要确保规划权享有不被司法权干涉的自由空间,尊重规划部门的专业判断,不能肆意侵入规划领域[注22]。对于控规的地块划分、功能划定、指标拟定等专业内容,法院不能也无力进行审查。因此,在实践中,控规编制与调整是否符合较高位阶的城市规划内容的要求就成为了实体审理的主要途径。在T公司诉中山市人民政府规划行政批准纠纷案一审裁判以及古某南诉中山市政府、南朗镇政府规划审批行政纠纷案[注23]中,法院认为无证据证明案涉《控规》与相关总体规划不符,认定《控规》内容合法[注24]。

(三) 修改控制性详细规划违法时的裁判与救济

根据对27份控规类案件判决结果进行分析,本文得到了表1的统计结果。根据该表可见,在法院进行实体审理的案件中,如认定控规内容或程序违法,多采用确认违法判决,极少采用撤销判决。控制性详细规划具有相当的公共性,如撤销可能会破坏基于控规实施所衍生的社会秩序,损害不特定社会主体的信赖利益及社会公共利益。因此法院即使认定控规调整或批复行为违法,也不会轻易采用撤销判决。对于违法控规对当事人造成的损失,采取置换土地等补救措施,或者按照涉案土地价值给予财产损失补偿。目前,仅有少量案件,判决对控规进行部分撤销。在H公司诉平顶山市规划局城市规划管理案中,法院认定控规方案修改违反法定程序、认定事实不清、证据不足,依法撤销部分规划方案[注25]。在K装饰公司与湛江开发区住建局城建行政规划案中,法院确认案涉规划违法,且认为“根据现有证据,不能证明该规划调整直接关系到技术开发区整体规划,也不能证明撤销该规划调整会给国家利益和社会公共利益造成重大损害”,判决撤销案涉规划中对原告持有土地使用证范围内的土地变更规划的部分行政行为[注26]。

由此可知,法院对行政机关编制、调整、批复控制性详细规划的行政行为的审查保持了相当的谦抑性,为行政机关的专业工作留出了较大的自由裁量空间。对于政府来说,进行修规调规工作时,在进行专业判断的基础上,需要特别注意程序正当的要求,对于专家论证、利害关系人意见征询、听证、公示等事项,必须规范进行并留存记录,以降低控规被确认违法或部分撤销的法律风险。对于权利人来说,正确取得土地使用权证、规划许可证等权证,关注政府发布的公开信息,并在认为自身权利受到侵害时积极通过行政复议、行政诉讼的方式主张权利,都能尽可能的减少因为规划调整所受的损失,争取赔偿。但值得注意的是,目前控规调整中,权利人通过司法渠道获得救济仍然受到相当严格的限制。如何在城市更新项目中进一步畅通救济渠道,在不至于诉累的情形下,尽可能保障权利人的利益,仍需进一步探讨。

五、针对存量用地再开发的控规调整与政策完善建议

控制性详细规划自批复实施开始,就天然带有不完善的基因,这是源于其制定本身就是基于对未来的预测,具有一定的不确定性;且编制方法本身存在缺陷,故对控规进行合法、合理调整成为土地开发建设过程中不能回避的话题。控制性详细规划的变更,一方面会影响到既定作成之规划的稳定性,另一方面又可能造成对相对人财产权的影响。城市更新时代,大量的存量用地再开发再利用将涉及到比以往更多的控规调整,如何通过妥善的方法和程序规制控规的修改,平衡公权力与私权利的发展需求,是城市更新时代的重要话题。本文提出如下建议供进一步探讨:

一是针对控规的修改,进一步畅通利害关系人的司法救济渠道。目前,权利人就控规编制、修改事宜提起的诉讼,多因相关政府行为被法院认定为抽象行政行为而被驳回,提起附带性审查的案件又因认为控规并非规范性文件而不予审查,实际上丧失了司法救济的可能。有学者认为,当控制性详细规划需要在总体规划下通盘检讨,或者控制性详细规划需要根据总体规划的变更而变更,且遵循了一定的法定程序,应被视为一种“法规命令”或者是一种“行政立法”,应该允许相对人向上级行政机关或者法院提起规范审查,以救济其权利[注27]。控制性详细规划作为我国空间规划中唯一与规划许可证颁发直接相关的规划类型,与公民的财产权、土地开发权关系密切。将控规的合法性纳入司法审查的范围,一方面能够加强对利害关系人权利的保障,一方面能够敦促行政机关在进行制定与修改规划的行政行为时更加谨慎。进一步,如果能将控制性详细规划审查的内容在《行政诉讼法》中进行明确,将使得相关的司法审查活动依据更明确,同时推动规划行业规范化发展。

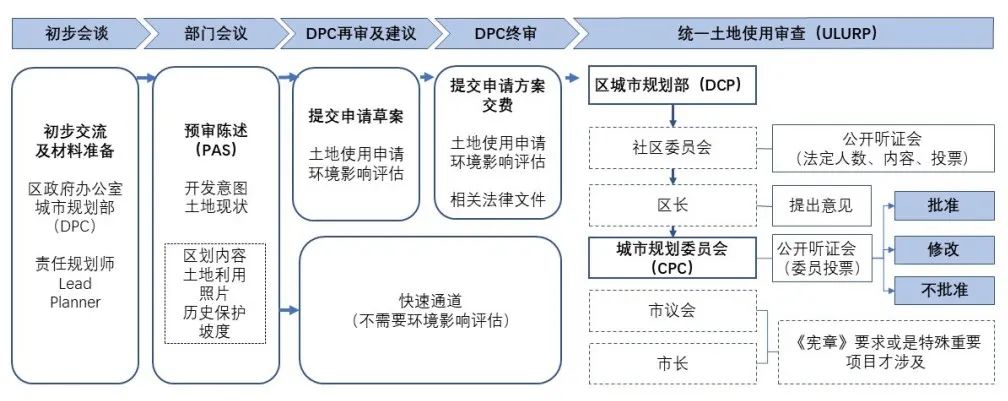

二是根据城市更新项目需求,引入利害关系人自行申请变更控规的程序和机制。目前,我国法律仅规定了控制性详细规划的编制机关可以提出修改控制性详细规划,并不认可个人对控规修改的要求。随着存量空间更新的需求渐盛,建议放开利害关系人向规划行政主管部门申请调整控规的取到,让控规在发挥空间管制功能的同时更好地契合市场需求。图1是美国纽约个人申请修改详细规划的流程,可供有益参考:首先,申请修改的公民需要先与区政府办公室的城市规划部(DPC)预约初步会谈,说明基本的地块信息和开发意图,责任规划师会以此进行判断,对下一步申请所需的材料进行详细说明指导。接着,申请人将在城市规划部门进行预审陈述,具体说明地块现状和开发意图。然后,提交申请草案由城市规划部门预审,经过初步评审后,再次提交最终申请方案终审。通过城市规划部门终审的申请方案在详细规划修订的程序中即通过了专业性的审查,接下来将需要接受公众审查。

图1 纽约市个人申请修改详细规划的流程[注28]

三是制定控制性规划的过程中,为权利人和市场留出主动参与和反馈的空间。政策与法律产生的共同基点源于实践,城市更新时代的空间规划与管制所面临的大量历史遗留问题和新需求,更需要通过实践中的反馈来不断调整与完善。例如西安在2021年有19个城市更新地块具有土地功能混合使用的现实需求[注29],但是按我国现行不动产登记的相关规定,权属登记书的土地用途应按《土地利用现状分类》进行登记,其中并没有混合用地类的规定,而登记地类与现状不符将使权属登记和后续交易、拆迁补偿等面临重大法律风险。如果允许利害关系人主动申请控规调整,市场的需求将会更直接的传达给政府部门,推动相关政策的出台。在对存量用地再开发实施有效监管的同时,进一步落实“放管服”改革的要求,提高控规编制的灵活性、科学性,促进土地市场优化配置。建议一方面通过政策的修订与完善,放开权利人与市场主动参与控制性详细规划编制与修改的渠道,提高控规编制与调整的灵活性与适应性;一方面通过强化司法保障,在为行政机关专业工作留出自由裁量空间的同时,进一步保障利害关系人通过司法渠道获得救济的可能性。

依法完善控制性详细规划的调整程序,保障利害关系人在法益受到侵害时的救济渠道,是国土空间规划改革的必然要求。根据国家“放管服”改革要求、存量用地盘活的现实需要,土地二级市场制度建设已经开启[注30],国土空间规划体系正在建构。本文通过重点讨论控制性详细规划编制与调整的现状问题及涉诉情况,期待为控规改革中的法治建设与政策改进提供参考。

注释及参考文献:

[1] 参见雷爱先、王恒:《城市更新中存量土地开发利用的若干问题思考》,载《中国土地》2021年第12期,第40-43页。

[2] 详见2022年10月16日第十九届中央委员会作出的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》。

[3] 参见广东省高级人民法院(2017)粤行终297号行政判决书。

[4] 参见广东省高级人民法院(2017)粤行终1544号行政判决书。

[5] 参见广东省湛江市中级人民法院(2018)粤08行初230号行政判决书。

[6] 参见江苏省泰州市中级人民法院(2020)苏12行终141号行政裁定书。

[7] 参见广东省惠州市中级人民法院(2019)粤13行终234号行政判决书。

[8] 参见浙江省高级人民法院(2019)浙行终81号行政裁定书。

[9] 参见四川省广元市中级人民法院(2019)川08行终71号行政裁定书。

[10] 参见河南省周口市中级人民法院(2019)豫16行初184号行政裁定书。

[11] 参见浙江省嘉兴市中级人民法院(2018)浙04行终352号行政裁定书。

[12] 参见江苏省南通市中级人民法院(2019)苏06行终191号行政裁定书。

[13] 参见聂帅钧:《论控制性详细规划司法审查的模式与标准——以43份裁判文书作为分析样本》载《行政法学研究》2022年第3期,53-67页。

[14]参见最高人民法院(2019)最高法行申10407号行政裁定书。

[15]参见广东省高级人民法院(2017)粤行终1544号行政判决书。

[16]参见广东省高级人民法院(2017)粤行终298号行政裁定书。

[17]参见最高人民法院(2017)最高法行申4731号行政裁定书。

[18]参见江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01行终1034号行政判决书、浙江省桐乡市人民法院(2018)浙04行终352号行政裁定书。

[19]参见涂云新、秦前红:《城乡规划中的规划变更与权利救济通道——以控制性详细规划为重点的考察》,载《行政法学研究》2014年第2期,第85-90+97页。

[20] 参见浙江省杭州市中级人民法院(2012)浙杭行终字第225号行政判决书。

[21] 参见广东省高级人民法院(2017)粤行终297号行政判决书。

[22] 参见聂帅钧:《论控制性详细规划的可诉性及其司法审查进路——基于相关裁判文书的实证分析》,载《甘肃政法学院学报》2020年第4期,第101-114页。

[23] 参见广东省高级人民法院(2017)粤行终297号行政判决书。

[24] 参见广东省高级人民法院(2017)粤行终298号行政裁定书。

[25] 参见平顶山市湛河区人民法院(2017)豫0411行初4号行政判决书。

[26] 参见广东省湛江市中级人民法院(2018)粤08行初230号行政判决书。

[27] 参见涂云新、秦前红:《城乡规划中的规划变更与权利救济通道——以控制性详细规划为重点的考察》,载《.行政法学研究》2014年第2期,第85-90+97页。

[28] 根据纽约城市规划官网内容页整理归纳,详见:https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/application-process.page。

[29] 参见江浩波、唐浩文、蔡靓:《我国城市土地混合使用管控体系比较研究》,载《规划师》2022年第7期38卷,第87-93页。

[30] 参见自然资源部自然资源开发利用司:《土地二级市场改革与探索》,中国大地出版社2020年版。

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!